- ホーム

- 心理コラム

心理コラム

性格分析と、心理検査の違いと、アートの役割

2022/04/22

心理検査とは

広く知能水準や発達水準、パーソナリティを評価するための検査をさします。

- 絵を描く、造形する、

- 踊る、ダンス、

- 音楽を聴く、

- 写真を撮る、見る、

- コラージュ、

- 箱庭

これらに共通しているのは、五感を使った療法であると言う事。

療法と付くと、治療する。

というようなイメージがありますが、コミュニケーションを図る道具のひとつでもあるのです。

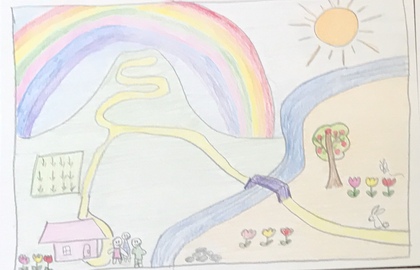

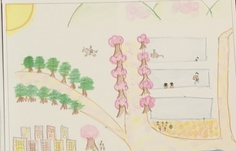

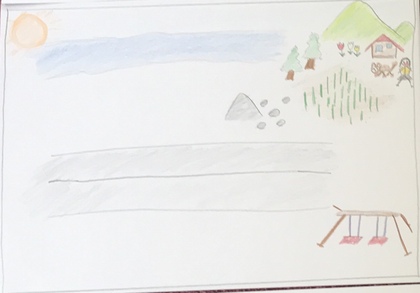

心理検査でよく使用される芸術療法の中に、「風景構成法」というものがあります。

これは

統合失調症患者への描画を介した治療的接近の可能性、適用性の追求というきわめて実践的な見地から、

中井久夫氏によって1969年に創案され、1970年に報告された絵画療法(芸術療法)の一技法です。

風景構成法は、10個のアイテムをA4用紙に描いていきます。

紙と鉛筆を使い描いていくだけなので自分の思い、考えを言葉にして発することが難しいと思われる、子供や、統合失調症患者の方の心理検査などに用いられます。発達障害の検査にも使用されています。

アートによる自由な自己表現は、

今この瞬間に大人や子供が感じている〝言葉になりにくい心の景色〟を解放することができます。

それは、

ストレスや、感情の発散になるのはもちろん、

表現を通して〝自分の気持ちをしっかりと感じ、さらにそれを他者に伝えることができるようになります。

- カタルシス効果・・・紙に表現することで、浄化作用があり、心理的退行を体験できる。

- 心理的投影・・・潜在意識が作品に表れやすい。

- 能力開発・・・イメージを豊かに想像力や表現力が養え、思わぬところに気付くことができる。

- 自己理解することで自己肯定感が高まります

どうして人間関係がこじれてしまうのか

2022/03/11

近い関係

大人になると、プライベートの付き合いでは、いちいち怒ったり、注意をしたりすることは面倒なので避けるようになるものですが、近親者だと、言わなくても理解しているはず。という思い込みをしていませんか?

無意識に過度な期待をかけていることに気づかず、なんでできないの、私の話をちゃんと聴いていないからでしょ!と

ただただ、いらだちをぶつけていると人間関係が崩れていくのは当然です

なぜかいつも、人間関係で同じようなストレスを抱えてしまったり・・そもそも長続きしないという人の中には

繊細なHSPさんや、機能不全家族で育ったアダルトチルドレンの方もいるかも知れません

人間関係がいつもうまくいかないと、孤独感に苛まれるし・・ずっと苦しく、生きづらいと感じることが多々あります

こじれることが多いのは

兄妹喧嘩をしている時に「取らないで・・・私に八つ当たりしないで!!・・・」と言っている反面

「やめて・・・する・・・した・・・」というような隠れたメッセージも一緒に送ってしまっているのです

結果、八つ当たりされることが、ず~と続くことになるのです

なので

「やめて・・やめて・・」と相手にいい続けるのは

「私を見て、気にかけていて欲しい」と無意識に心の底で思っているからなのです

これは、幼少期の親子の関係でよくあるパターンで

大人になると職場や、友人関係、夫婦関で引き継がれていくパターンになっていきます

人は不安、心配から早く抜け出そうとするように出来ているので、自分の不安や心配を取り除くため相手に12個の障害となる対応をする

相手のせいって結論づけたら楽ですが、その視点では、人生はなにも変わっていかないということなのです

自分が、無意識にそう「仕向けてる」ことだということに気づけることが大切なのですが、自然に自動的に反応してしまっているので

無意識ってホント怖いですよね

根底に押し込んでいた思い、気持ちが知らない間に浮上してくるのですから・・・

無意識の「ココロの癖」だから、なかなか自分じゃ気づけない領域

ココロの癖が人によって違うので、その人がどんな言動を繰り広げてるかなんてことわかりません

全てが無意識に自分の心を守ろうとしているのです

自分の心を守ろうとする防衛機制とは「14項目有」

なぜか、いつも同じこと繰り返してるよな・・と感じたら、自分に意識を向けるいい機会なのです

本当の自分を生きるためには、相手を変えようとしたり、現実を変えようとせず

「ココロの癖」のパターンを知り、意識していくことで状況は変わり始めます

人のココロって、ほんと面白いですよね

心理を学ぶことで心の癖、生き方を再認識することができます

ありのままの自分を取り戻すには

2022/01/15

普段から、相手の顔色を見てどうしていいかわからない、人と比べて自分は劣っている、自信がない

自分はダメな人間だ!と悲観していませんか?

「あなたは「アダルトチルドレン」の傾向が強いですね」と

言われたことがある方は多いのではないでしょうか

克服するためには、

「考え方を変えればいいのです」

「自信を回復することが重要です」と言われても・・・・

と言う経験がありませんか?

SNS上では、気になるフレーズのみをピックアップして述べていることが多々見受けられますが

それだけを取り上げ解決したというのは錯覚で、本当の解決になっていません

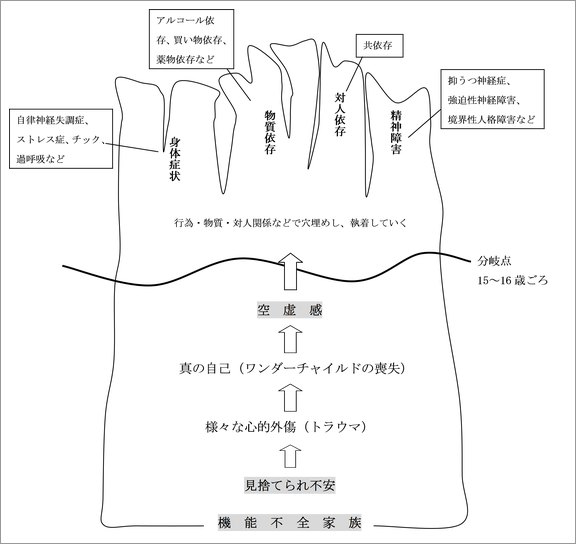

アダルトチルドレン(AC)は

親との関係で何らかのトラウマを抱えた成人を指す。

アダルトチルドレン オブ アルコホリックの略で、もともとはアルコール依存の親のもとで育ち大人になった人たちを指していました。

しかし、現在では、様々な健康でない家庭で育った大人が同じような問題や対人関係の困難を抱えることから、このように定義されるようになりました。

幼少期の親子の関りだけでなく、性格的特徴が重なり自我状態の強化で性格特徴が作られていきます

なので

穴の開いたザルにたくさんの情報を入れ込んだとしても、漏れていくだけで溜まりません

現状だけを追究しても、しんどくなるばかりです

「生きづらさはいつから感じだしたのか?」ということから始めていく必要があります

- 親の期待に添うような生き方に縛られ、自分自身の感情を感じられなくなってしまった人

- 誰かのために生きることが生きがいになってしまった人

- よい子を続けられない罪悪感や、居場所のない孤独感に苦しんでいる人

自分の育ってきた環境、親や家族との関係を振り返って自分自身を理解するための、1つのキーワードとしてとらえていくことで回復に向かいます

心理の基本を忠実に基礎から学び積み上げていくことが大切なんだということに気づいて欲しいのです

今までの考え方、捉え方、思考癖に気づくことで

次のステップへと一歩づつ階段を上るように学び進めていくことが心の空虚感を埋めるキーポイントとなるのです

カレッジの授業体制の特徴は

受講生全員の心に寄り添うことができるよう少人数制で授業を行っています

自分が望む、環境、ライフワークを手に入れるために

2022/01/03

2022年 明けました!

2021年は2019年に続き新型コロナの影響で

社会は苦痛と困難を強いられる一年で、世の中の状況は一変してしまいました

そんな中

ありがたい地域還元を受けることができました!

このような不安定な時代だからこそ、

それぞれの人が混乱困難なことに巻き込まれたとしても

常に平常心を保つことができたらいいですよね

何が起きるかわからないこのご時世だからこそ

明日のことばかりを心配して落ち込んでばかりいるよりも

「何があっても大丈夫、なんとかなる」と言う気持ちを持ち続けることが大事!

人は心配ごとがあって、悩み続けていると

自己防衛本能が働き、

心配すればするほど

不安になればなるほど

自己防衛力が高まり、

自分の心を守ろうとする力が強くなればなるほど

そのような状況に陥ったときこそ

自己対話の大切さを実感して欲しいです

悩んでいたり、視野が狭くなっている時

人は不安なことばかりを考え自分を守ろうという思いが強くなります

そういう時こそ自分自身に問いかけることをしてみる

自分の心に問いかけ

「気持ちを聴く、対話してみる」ということをする

これはとても大切なことなのです

何かを選択することに迷いがあるとき

自分はどうしたいのか、どうなりたいのかを自分自身に問いかけることで

目的意識をはっきりと言語化し意識を固めることができます

それを繰り返すことで脳がこれは必要なものだと認識します

脳が認識するとそれに相応しい状況や必要な能、それに必要な感覚を用意してくれます

自分自身に問いかけていることをしてみましょう

不安になって悩んだりしたとき

「なぜ不安になって悩んでいるの?」

などなど

問いかけることで、自分の考えを整理することができ

無意識のうちに取り込んでしまっていた負の感情を手放すことができます

自分の心の本当の気持ちや、本当に得たいものが何であるかを

気付かせ、明らかにしてくれます

何度も繰り返して自分に質問してみることをお勧めします

そこで、これは違う、と感じたら、思ったらいくらでもやり直すことができます

マイナスをプラスに変える力を養い、自己対話を進めていきましょう

きっといい結果が得られます

2022年、

自分が望む、環境、ライフワークを手に入れるために

応援しています

十人十色、百人百色の人生

親子と言えど、同じ容姿、同じ感情、考え方、同じ生き様でもない。

2021/12/13

うん。うん。そうだよね〜

あなたは、周りにいる方の

個々の生き方を尊重できていますか?

と問われたら

う〜ん

分かってはいるけれど・・・

自分の考え、価値観を押し付けていませんか?

性格形成というのは、

3歳までにほぼ決まるといわれています

そうなると

親は子供に「善し、悪し」を教えていくことを3歳まで終わらせておかないといけないの?

いえいえ

早くから悲観的になることはないのです

人の本質というのは変わりませんが、

性格的特徴は、周りの環境で作られ、変化していきます

物静かな両親、環境のもとで育った人は、物静かな暮らしを好み

騒がしい環境の中に入ると疲れると言われます

また、反対に

にぎやかな環境で育った人は、静かな環境にいると、寂しくなるという方もいます

自分が慣れ親しんだ環境が心地よく感じ

そうでない場合、疲れる、寂しいと感じることもあるということです

環境が変わることで、なじめなかったことでも、時間がたつと違和感を感じなくなるといわれます

「住めば都」ですよね

人に言われて動いたけど、うまくいかなかった。という経験ありませんか?

「あの時こうすればよかった」と悔やむのは、

「人に言われて動かされた」という感情が残るからで

自分で決めて行動してダメだったら

諦めがつきますよね

なので

自分で決めて行動する

どの環境に身を置くか、置きたいのか

どう生きたいのか、どうなりたいのか

思考や、生き癖は自分で作り変えることができる。

いうことを知ってほしいのです

そのために、自分のことを知る、

自己理解をすることを億劫がってはいけません

自分自身を知ることで

どこを向いて歩いていけばいいのか

自分の望む生き方を手に入れることができるようになります

一年の終わりに

自分自身の振返りと、これからの計画、目標を組み立てることで

令和4年の行動が変わっていきます

心と脳のメカニズム 人の名前が出てこない…なんてことありますか?

2021/11/08

最近、人の名前がスッと出てこないことがあり、

困ったことに、物忘れが多くなってきたかも ということが多々あるようになりました(汗

さてさて、質問です

下記のような状態であなたの捉え方はどちらですか?

- わぁ〜物忘れが多くなってきてこれからどうなるんだろ〜 と落ち込む

- まぁ〜そんなこともあるよな〜 と気に留めることなく過ごす

あなたは①②どのタイプ?

じつは…

心と脳はつながっていて

脳でドーパミン系の異常が起これば精神病になって心が病みますし、

家事や仕事、学校などの心のストレスで脳のドーパミン系の異常が起こることもあります。

脳が心に影響を及ぼすこともあれば、

心が脳に影響を及ぼすこともあります。

私たちが心の働きとしてとらえている感情や意欲は脳と多くの関わりを持っています

私達が「悲しいな」とか「辛いな」などの感情を抱く時には本人の意思とは全く関係なく、

必ず脳の神経系に変化が現れているということなのです

結果

脳が人間の心としての機能を担い様々な感情を司っているということになります

しんどい、辛い、悲しい、というようなとき

無意識に自分の心を閉ざしてしまうようなことをしていることもあります

ですが、それは脳がさせていることなのです

なので、

思い悩むよりも、そんなときもあるよね〜と

やり過ごすほうがいいということになります

落ち込み、悩まないようにするための一つの方法として

気持ちを吐き出すこと

話を聴いてくれる人がいる

気持ちを吐き出せる場、環境がある

誰かが話を聴いて切れることで心が楽になることもあります

子育ての悩み 〜子供の自己肯定感が低いのはなぜ?〜

2021/10/06

簡単に言うと

「無条件にありのままの自分を受け入れて、自信や安心を得られる感覚のこと」です

親の、自己肯定感が低いと心に余裕がなく、

つい子どもの言動にイライラしてしまったり、

自分に対する厳しい評価を子どもへも投影してしまったり、

自分の理想や考えを押し付けてしまったりすることがあります

なので

親の自己肯定感が子どもの自己肯定感にまで影響します

カレッジでは、セルフチェックコースで

《親子のコミュニケーションを阻む12の障害》を学びます

これは

親が無意識に子供に対してしてしまう関わりが12項目あり

このかかわりが

・私は必要とされていない

・私は愛されていない

・私はダメな子

・私は信頼されていない

と

安心できない不安感が度重なるなると

子供は、このようなマイナスな感情を持つことになるのです

このような気持ち、感情を持ち続けることで

自らの価値や存在意義を肯定することができず

様々な困難を乗り越える力を身に付ける上での土台となるものが作れません

他人を信頼したり、思いやったり、協力し合うことが苦手で

自己肯定感の低い子供から大人と成長していきます

反対に

自己肯定感が高いと

自分の存在価値を肯定できるようになるということです

・私は愛されている

・私は必要な人間だ

・私は信頼されている

・自分のことが好き

というように捉えることができるようになります

なので

子供の自己肯定感が低い原因は「親の自己肯定感」が関係しているのです

それではどうしたらいいのか

解決策はないの?

いえいえ

大丈夫、解決策はあります

親自身が自己肯定感を上げること

子どもは、自己肯定感を自分ひとりで身に付けていくことができないので

子供とどれだけふれあい、関わってきたか、ということなのです

乳幼児期に、

無条件に愛されて受け入れられる体験を通して自己肯定感は芽生え、

その後生涯にわたってさまざまな経験や人間関係の中で育まれていくのです

自己肯定感は、子どもの成長や人格形成にとても重要な感情で

自を認められない、自己肯定感が低い子どもは

「自分にはできない」と感じることが多く

何事にもがんばるエネルギーが不足してしまう傾向があります

そのため、すぐに物事を諦めてしまったり、挑戦することをしなくなってしまうことで

ますます自己肯定感が低くなってしまいます

一方、自己肯定感が高い子どもは

「自分はできる」と感じていることが多く、様々なことに挑戦をし

失敗をしても諦めず、工夫をして乗り越えていくパワーがあります

成長していく過程でいろいろな何かを乗り越えた経験を通して、より自己肯定感を高めていくのです

実際に、子育てに悩む親の中には、悩みの原因を紐解いていくと

「親の自己肯定感の低さ」に行きつくというケースが見受けられます

子どもに対して、自分自身の低い自己肯定感からくるネガティブな思いを抱いてしまい

自分の子どもを肯定的に捉えることができなくなってしまうのです

特に自己概念が未熟で親と過ごす時間の長い幼少期の子どもは

親の不安やストレスなどの影響を受けやすく

子どもも不安やストレスを感じやすくなります

さらに

自分のことを肯定的に見てもらえない環境では

「自分は大切な存在」「自分は理解してもらえている」などという実感を得ることができず

自己肯定感が育ちにくくなるのです

今ここで

親自身の成育歴を見直し

自分が自分のことをどのように見ているのか?

自分の生き癖が、子供と向き合うことを否定していないか

自己肯定感を高める方法として

《親子のコミュニケーションを阻む12の障害》をなぜしてしまうのか

原因を知り取り除くことから始めていきましょう

自己理解を深める

https://kun-college.com/contents_201.html

しなやかな心を持つには・・・・

打たれ強い心を育てることから始める

2021/09/18

あの人と私はどこがどう違うの?

相手のことが理解できなくて

ストレスを抱えていませんか?

人との違いを何で測っていますか?

私たちは自分が考える、思っている以上に

相手も同じことを考えていると思いがちです

5人いれば5通りの性格的特性があり、10人いれば10通りの考え方の違いがあります

人は、生まれると周囲の関係で、様々なものを身に付け順応して生きていきます。

成長段階では

昔から兄弟、姉妹間でのおやつの取り合いからおもちゃの奪い合い、たくさんのことを学んでいきました。

一番身近な、家庭内での物の取り合い、争いを繰り返していくことで

無意識のうちに精神的成長が促されてきました。

今では、子供の数も少なくなりましたが・・・

兄弟、姉妹間でどちらが親に愛されているか、かわいがられているか、お世話をしてもらっているか、などと

親の愛情を取り合いました

兄弟、姉妹間での葛藤は

表面的には判らないもので、ストレスがたまり底辺でくすぶり続けていることに気づけません。

成人した今もこのような状態が続くと

心因性疾患をもたらす大きな要因につながっていることにも気づけないままでいると、社会に適応できなくなってきたりするので要注意です。

- 男の子だから、女の子だから

- 長男だから、長女だから・・・と言われ

我慢をして生きてきていませんか?

我慢をし続ける・・・

良い子を演じ続けることで、貯まった不安が思春期に爆発することがあります。

兄弟、姉妹と比べられ、親から悪い子というレッテルを張られることも・・・

いくら怒られ、辛くても

- 親の注目を浴びたい

- 認めてもらいたい

という思いが膨らんでいく

このようにいろんな環境で育つことで無意識に自分の心を守ろうと防衛反応が身に付いていきます

心を守るために、たくさんの鎧を身にまとい、自分を守ろうとすればするほど

心閉ざし続けていくことで引きこもり生活になっていく・・・

そこから抜け出す方法は

- 心の鎧を1枚づつ脱いでいく

- 人と自分は違っていいんだ

- 相手を認めることで自分との感覚のズレに気づくことができる

- うまくいかない時もある

- 落ち込む時があっても仕方がない

- 私は、私

- まぁいいか・・・

自分で自分を認めることができると安心感が得られます

親と自分、パートナーと私、上司と、部下の価値観、違っていい。認めることができたらそれでいい

少しずつ、少しずつ、自己肯定感が高まっていくことで、考え方が変わり、生きかたが変わっていきます。

今ここから

捉え方を変えていきませんか

心って何だろう

2021/08/24

「心」目に見えないもの

あなたは

漠然とした形、色、光などとイメージされますか?

「心」ってつかみどころがなくて、ふわふわしていて・・・・

どのように表現していいのかわからなくないですか?

心を目で見る、感じることができるとしたら

感じてみたいですか?

実は

芸術療法のひとつに「風景構成法」があります

これは、10個のアイテム(川、山、田、道、家、木、人、花、動物、石)と足らないと思うものを描いていくもの

アイテムには、意味があって、画用紙のどこに描かれているのかにより解釈が変わってきます

内的な部分を見ることができるので絵画者の心像風景をかいま見ることができます

風景構成法は「現在、過去、未来」が見えてくる絵画療法の一つなんです

川は、エネルギーの流れであり無意識を表します

道は、人生の道として意識されるもの、交差点、分岐点というのは人生の岐路に立っているかもしれない都いう解釈ができます

石は、小石から大きな岩を描く人がいますこれは何らかの課題や障害として表現されるので大きさにより厳しさが表現されます

川の中に大きな岩を描かれているのは、

大きな課題、障害に気づいてなくしんどい思いをされているのかもしれません

言葉にすることが難しい人、どのように表現していいのかわからない人などに

無意識に描いている絵から表されていることも多くあります

絵を描くことで気持ちを表現されていたり、自身の内面に気づくことができます

※風景構成法は、発達障害の検査にも用いられています

負のスパイラルから抜け出す方法

2021/08/05

オリンピックも終盤に入りましたね

アスリートたちはメダルを獲得するため頑張ってくれています

昨日は、12歳の少女がスケートボードで銀メダル獲得しました

メダル獲得するためたくさんの時間練習を繰り返して得るメダルの重たいこと

何事もあきらめないメンタルの強さを持って頑張った結果です

アスリートのようにメンタルを強くするにはどうしたらいい?

何かいやな出来事が起きたとき、動じる自分、心が揺れ、落ち着きがなくなることがあると思います

- どうしたらいいのか

- 失敗したらどうしょう

- 怒られたらどうしょう

という気持ちから精神的に弱くなっていきます

では、メンタルが弱い原因は何か

- 自分に自信がないから

- 自分の言動、考えがこれでいいのか?と動じてしまうから

というところでしょうか

このような状態を

負のスパイラル・負のループ といいます

負のスパイラルに陥ってしまうと

- 恋愛がうまくいかない

- 似たようなミスを繰り返す

- 考えても結果が出ないことを考え続け落ち込む

- 自分を客観視することが苦手

仕事がうまくいかないと日常生活にも支障をきたし会社でのミスが増えたりします

モヤモヤした気持ちを切り替えることがなかなかできず、何日も落ち込んでしまいます

- 考え込むことが多く心が休まる暇がない

- 人間関係がうまくいかず悪化

- 自分は必要とされていない

- 自分はダメな人間だ

- 毎日がつまらない

- 収入が低く、お金に余裕がない、仕事がない

- 物事の思い込みが激しく、自分は正しいと決めつけてしまう

- マイナス感情が出てきて何をしても空回り状態

などなどこのようなところから負のスパイラルから抜け出せない

というような

悪循環を繰り返していませんか?

このような状態から抜け出す方法は

冷静に、客観視できる自分になる

では

どのようにしたら客観視することができるのか

身近に相談できる人がいる、いない、どちらでも大丈夫

一番簡単な方法は 手紙を書くこと

手紙を書くといっても誰かに宛てるものでなく自分に手紙を書きます

今の状態、気持ちを書き留めることで頭の中でごちゃごちゃしたものの整理ができます

★人間関係で苦しかったら

その人との会話や態度などを事細かく書き出すことで

相手との関係性、距離感を再確認することができます

結果どうありたいのか、どのような関係性を保ちたいのか整理することができます

★自分自身のことだったら

内面の整理をしたいときに、自分に宛てた手紙を書くことも有効な方法です

自分が今何を求めているのか、どうしたいのか、自分に必要なものなのか?

必要無い物かを分類することができます

紙、もしくはスマホ等に書きつづることで

頭の中でぐるぐる回っていたことが、自分の気持ち、考えが目で見ることができます

客観視することができるようになります

身の回りの整理整頓をするのと同様に頭の中を整理する方法です

暗くなりがちな気持ちを明るく前向きにさせてくれる効果があり

新しいことを始めることで、いつもと違った新鮮気持ちワクワクした気分になれます

一度お試しあれ

自己肯定感を高める《オンラインサロン》 9月から始まります

毎月第2金曜日・第4金曜日 21時〜22時30分まで

参加申込は、ホームページから

あなたが探し求めているものは何ですか?

話を聴いてくれる場所?

学べる場所?

活動場所?

実践のノウハウや資格?

あなたが望むものを手に入れるために一歩前に進む事ができるそんな居場所が「kunこころの宮総合カレッジ」です。

| TEL | 06-6777-6156 | FAX | 06-6796-9099 |

|---|

営業時間:10:00~18:00(不定期休)

大阪市中央区谷町7丁目2-2 新谷町第一ビル306 MAP