- ホーム

- 心理コラム

心理コラム

他人優先にしてしまい、いつも誰かに振り回されている

2021/07/19

言いたいことが言える自分になる!

- 相手の気持ちを考えすぎて、言いたいことがあるけど、言えない

- いつも周りの意見や要望に合わせ、楽しめず疲れてしまう

このような感覚で人と関わっている方は多いのではないでしょうか

周りを優先して合わせることは、時に必要ですが

いつも、いつも

自分のことを後回しにしていると

人と関わることがつらくなり、他者とのコミュニケーションが難しくなります

そのようにならないために

自分と相手の距離、境界線を引くことが大事なんだよ!

「自分はこうしたい」ということを絶えず意識付けておくことで

人に振り回されて「疲れた心」を引きずるの出なく、

解放していける方法を知る。学ぶ。ことで

「疲れた心」を癒すことができます。

自分のことを自分がよく分かっている、理解していることが一番のポイントとなるからです

他者の気持ちがよく分かる人は

自分の感情の動きにも敏感で、他人の感情の動きも汲み取ることができるという利点があります

自分の価値観を大切にしているからこそ

他者の価値観も尊重することができ

相手の考えに対して理解を示すことができるのです

自己理解ができ、他人の価値観も尊重できる方なので

コミュニケーションが自然に上手にできているようになります

自分と他者との境界線がハッキリしていることで、相手の言動にいちいち振り回されなくなります。

自身の人間力を高めることが 自律 した生き方となります

自己肯定感と愛着障害の関係

2021/06/20

自分に自信がない、自分はダメな人間だ、

自分は劣っていると感じて自分を責めたりして

苦しい気持ちを抱えたりしていませんか

自尊感情が低く自分を変えたいと思う人も多いのではないでしょうか

実は、

自分を認めることができることと、愛着の関係はとても深い関わりがあるのです

「愛着」とは、

イギリスの精神科医ボウルビィが提唱した概念で

「特定の人に対する情緒的なきずな」のことをいいます。

愛着に障害がある人は、

人に気を使いすぎてしまったり、人と関わるのが苦手だったり、というような生きづらさを感じています。

なので

必要以上に人に気を使いすぎてしまう

自分の仕事以外のこともやろうとしてうまくいかずに失敗してしまう

良かれと思ってしたことなのに、家族や同僚に悪く思われる

人間関係がうまくいかない、自分はダメな人間だ、と落ち込み、自分を責めてしまう傾向ありませんか

幼少のころの自分の生活環境、行動、癖など振り返ってみることも大切なことです

愛着に何らかの問題があると感じることができたなら

自分に自信が持てるようになり、生き生きと生活ができ、毎日が充実して楽しいと思えるようになります。

自分を認める=自己肯定感を高める

愛着障害を解消することがカギとなります

解消することができると

自己肯定感が高まり、自分には価値があり大切な存在だと感じることができるようになります

「自尊感情=自己肯定感」を高めるために

他人との比較をしません。何があっても自分自身を無条件で 受け入れます

「私はできる」 「私は価値があり役に立つ人材だ」 「人より優れている」 と思える感情を持つことです発達障害と間違われがちな愛着障害とは・・・

2021/05/21

愛着障害・・・

幼少期に親子間で築かれた心のつながり

そのつながりがうまく作られず、子供の情緒や、精神状態、対人関係に影響が出てきます。

赤ちゃんは、

おなかがすいた、おしめが濡れているので変えてほしい、抱っこしてほしい・・・と泣いて知らせます。

このような時に、親、もしくは養育者が、抱き上げたり、ミルクを上げたり、おしめを変えてあげたりすることで、赤ちゃんは、安心して泣きやみます。

大きくなったら、

いやなこと、うれしいこと、悲しいこと、してほしいこと・・・言葉や態度で示します。

子供と一緒に、喜んだり、悲しんだり、触れ合うことで子供の情緒面が落ち着いてきます。

生後3か月ぐらいで、子供は、親を認識し、愛着形成の第一歩を築いていきます。

この時期に、子供とどのように接してきたかによって、基本的な信頼関係が芽生えてくるのです。

このような繰り返しを重ねていくことで、ひととの関わり、楽しさを体験することで、コミュニケーション能力や自己表現の高い大人に成長していきます。

また、不安や危険を感じることがあると、安全基地に戻ろうとします

この安全基地が、母親である場合が多いのですが、実は、安全基地が持てていないという場合もあります。

これは、

幼少期に親との愛着形成が築けていなかったことが原因で、行き場のない心を保つことができないことで愛着基地を築けなかったことが子供の成長に大きな影響を与えてしまったことで、ひとを信頼できず、コミュニケーションをとることが難しく、自己表現が難しくなり愛着障害の傾向が強くなっていくことがあるのです。

愛着障害は生まれてからの養育環境が原因で起こりますが

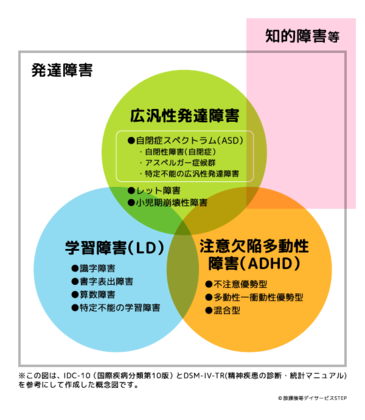

発達障害は

生まれつきの脳機能の障害です

親の養育態度や家庭環境で起こるものではありません。

例えば“自閉症”は人と関わることが苦手、言葉が遅れるなど愛着障害ととても状態が似ていますが、親の愛情不足や言葉がけが足りないなどの環境要因で起こることはないのです。

愛着障害と、発達障害はこのような違いがあるのですが

発達障害には様々な障害に分類されています。その様々な症状や、個人にあったかかわり方していく必要があります。

子どもの頃、親はなんでも聞いてくれませんでしたか?

2021/03/23

幼少の頃は、

誰もが実現不可能と思えるような大きな夢を持ち、輝いていた時がありました。

このようないつでも、何でも思い通りに行くと言う思い込み

これを「幼児的万能感」と言います。

親からは、いつでも「いいよ、いいよ」と言われて育った人に多く見られる傾向です。

幼児的万能感が特に強い人は、

極端に甘やかされて育ったので、「自分は素晴らしい」「自分は特別」という優越感を持って生きてきたので

自尊心が強く、他人より自分と、自己中心的な態度をとりがちです。

3〜4歳の子のように自分がやりたいことだけをやるようなワガママな人になってしまいます。

また、自己愛が強く自分が一番という思いから、自分の思い通りにいかないと…

この様な思い込みの強さ、自分を優先するあまり、周りになじむことが難しくなっていくことも増えていきます。

この状態から抜け切れず、現実離れした夢や理想を抱き続ける事で

根拠のない自信をもち、大人になるまで、挫折や失敗の経験もあまりなく、突然のアクシデントがあったときの対処法が分からず混乱しやすくなります。

いつでも親が世話を焼いてくれたことで何も困らない生活をしていた結果、

自分の意思で行動する事も難しく

子どもの様に自由奔放な振る舞いを続けていると、職場の人間関係に歪みを作っていることにも気づけません。

思春期が過ぎて、いろんなことを学びます。

成人し現実を直視するよになると、子供の頃に身につけたきた万能感を持ち続けたままでは

社会生活が成り立ちにくくなります。永遠の少年であるピーターパンのように、いつまでも子供の心が抜け切れず

精神的な自律ができていないと感じるのは

乗り越えるべき発達課題を乗り越えていきましょう。

生きづらさの原因、内面にある不安を手放し 課題を乗り越えていきましょう。

まずは

- 成育歴の見直し

- 生き癖、思考癖を知る

- 価値観の再確認

心の整理が出来ると

感情のコントロールができるようになり、生きづらさからの回復が出来るようにないます。

エリクソン心理社会的発達理論(ライフサイクル理論)の8つの発達段階

心理社会的発達理論における8つの発達段階と発達課題・危機は、以下のとおりです。

各段階の発達課題と危機は、「vs」または双方向の矢印で対の形になるように表記されます。

1. 乳児期(0歳〜1歳6ヶ月頃):基本的信頼感vs不信感

2. 幼児前期(1歳6ヶ月頃〜4歳):自律性vs恥・羞恥心

3. 幼児後期(4歳〜6歳):積極性(自発性)vs罪悪感

4. 児童期・学齢期(6歳〜12歳):勤勉性vs劣等感

5. 青年期(12歳〜22歳):同一性(アイデンティティ)vs同一性の拡散

6. 成人期(就職して結婚するまでの時期):親密性vs孤立

7. 壮年期(子供を産み育てる時期):世代性vs停滞性

8. 老年期(子育てを終え、退職する時期〜):自己統合(統合性)vs絶望

人はなぜ細なことで傷つくのだろう

2021/02/18

人によって傷つく内容が違う、そしてその傷の痛みも違う

そのことにお互いが理解できず、人間関係のトラブルになる

親密な関係であるほど、いろいろな行き違いからお互いを相手に、

なんでそんなに怒ったのか理解できないことが多くなる

そのようなことが繰り返されると

相手を理解しようという気持ちも、理解してもらおうという気持ちもなくなってきて

お互いがお互いの気持ちの中に閉じこめてしまう

日常生活の様々な事実は人によって全く重さが違う

相手にとってどうでもいいことなのかもしれないが

自分にとって自尊心をひどく傷つけられるものになる

身に覚えありませんか?

人は些細な出来事と思っていても

自分にはとても重要なことなのです

そこには何があるんだろう?

お互いの価値観がぶつかり合い

自分の意見、考えを押し通そうとする

その行為が、相手も、自分も、お互いが傷ついていることに気付けていないから

自分は、どのような思考で、どんな価値観を持っているのか

意外とわかっていない、知らないこと多くありませんか?

トラブルが多くなる原因は

相手が悪いから?

私のことを理解してくれないから?

思いやってくれないから?

すべて、相手のせいにしていませんか?

自分自身の言動を冷静に振り返ってみると

やり取りの中で最初に感じる感覚が何なのか?

不安?

寂しさ?

虚しさ?

怒り?

無意識に感情だけが吐き出され

気持ち、感情をスルーしていませんか?

相手を非難するような言葉を発していませんか?

相手に理解してもらいたい

わかってもらいたいために

相手を非難しない気持ちの伝え方をマスターできるといいですよね

そのためにも

相手の気持ちを受け止められる

「傾聴力」=「アクティブリスニング」を身に付けることです

相手の気持ちに寄り添うということは

相手の発した言葉から伝わってくる「感情」を汲み取ること

汲み取った感情を言葉に乗せて伝え返すことが出来たら

自分のことを理解してくれた、受け止めてくれた

と感じることが出来ます

このような対応ができると

些細なことでお互いが傷つくことも減り、無くなっていきます

このような対応ができるようになるには

慣れるまで続けるしかありあません

幼少の頃に体験したことが幼児決断として繋がっている

2021/01/20

決断をして生活しています。

親の立場で我が子に適切にかかわり、励ましたり、

アドバイスしたりしてかかわっています。

そのような対応で子供の自主性が芽生え、自己主張ができる大人になると願い、期待しています

その期待が大きくなればなるほど、子供はその期待に応えようと、「いい子でいよう」と決断していきます

例えば

夜トイレに行きたくなった時のお話…

子ども:母親を起こし、「一人では怖いのでトイレについてきて」と言うと

母 : 「もうお兄(姉)ちゃんだからひとりで行けるよね」と答える

子供は、「怖い」という気持ちをかくして「一人でも行ける」と母親の期待に添うように一人で行く

母 : 「さすがにお兄(姉)ちゃんだね」とほめる

ほめられた子供は「怖い」という感情に蓋をし、認めてもらえたと同じような行動を繰り返すことで

「空威張り」の成功体験を重ねていくことで本当の感情が分からなくなっていきます

その反対に

子供が自分の気持ちを両親にぶつけたとき、両親が、「戸惑い、困惑」な対応を見ると子供はさらに主張を認めてもらうような言動を繰り返していくことが有ります

親は根負けして、子供の主張を受け入れることを繰り返すことが有ると、子供は「わがままを言っても受け入れてくれる」と言う成功体験を繰り返すことになります

両親が、戸惑い、おろおろしている姿を子供に見せることで、「親子逆転」することが有ります

時には、

遊びに夢中になり「学校や、塾に行きたくない」とごねだすことが有ると、親からなだめられたり、諭されたりすることが有ります

頭の回転の速い子は、以前の成功体験思い出し、○○のように言えば「行かなくてもいいよ」と言ってくれると考えます

このように、いろんな成功体験を積み重ねることで、自分自身の人生脚本を作り上げていくようになります

また、親からの愛情を感じれない子供たちは両親に「私を見て」アピールをする子供もいます

両親から「愛されている」という感覚が感じ取れないでいると何事も受け入れてもらえていないという感情、

「愛情飢餓」に陥るとどのような行動をとってしまうのか?

親の期待に沿えるような、いい子でいることで

子供自身の自主性がどんどん奪われていき、何かあると親が決めてくれるので自分は考える必要がない。と感じ取ることが増えるようになることもあります

このようなことが繰り返し行われると、親は、子供の決断力が低下し何ごとも物事を決められない、

優柔不断な我が子が歯がゆく感じたり、不安感をもつようになります

子供は、両親の対応、考え、生き方を見て、学び成長していきます

自身の日常生活の中で何か違和感を感じていることが有れば

幼少の頃に積み上げてきた経験が自身の違和感、生きづらさを作っていることが原因だったんだと気づくことが出来きるでしょう

親の影響は、両親または、祖父母、先生などの間で行われる関わりで、思考癖や、価値観が作られているという事に目を向けてほしいものです

「ダメ」「無理」というようにはっきり言われなくても子供は、親の些細なしぐさや、親の言葉に反応し日々の暮らしを送っています

コロナ禍の中、リモートワークが続くことで、さらにイライラが重なりストレスを感じることが多くなる時期もあるかと思います

時間のゆとり、心のゆとりを取り戻し、

少し立ち止まって、自分自身の心に全集中!

意識を向けて、優しくいたわって家族とのかかわりを見直していきましょう

幼児決断とは

親(養育者)は、子どもを育てている間、無意識にたくさんのメッセージを子どもに与えています。そのメッセージを子どもは取り入れ、自分の中でどのように生きていくか決めます。これを交流分析では、「幼児決断」と呼びます。

幼児決断は、早期に幼児の感情をもとに決めることです。幼児決断をもとに、自分はこう生きようとシナリオを書く。これが、「人生脚本」です。

幼児決断は両親(養育者)から、さまざまな禁止令(インジャンクション)を受けながらなされるものです。

コラム関連ページ性格は気付くことで変えられる

こころの取り扱い方を知ることで手に入るものはたくさんあります

2020/12/22

ひとはなぜ悩むのか?

悩みは何処から来るのか?

悩みから、救われるにはどうすれば良いのか?

「こころ」って何だろう?

おはよう! と

挨拶したら、無視された、うるさいと怒鳴られた

いつも通りに仕事をしているのに

対応が遅いと言われたり、ミスを指摘された

普段通りにしていても

仕事が忙しくことがスムーズにいかずイライラしていたり

相手とのタイミングが合わず機嫌が悪かったり

その時の気分で反応が違っていたり

無意識の中の自分が取った行動で

トラブルが発生していても

気付いていない自分の言動だったりするので

当然、原因が分からず、問題解決も出来ない

わからない、気付かないことで更に問題が悪化して苦しみ、悩みに繋がったりします

無意識というのは、「自分の知らないこと」で

自分のことを知らない自分が問題を起こしているので

ちょっと厄介

無意識にとる言動を「心の防衛機制」と言います

解決方法は、自分の「こころの取り扱い方」を知ること

「自分のことを知らない」でなく、自分自身を見直し、知ること

知らない自分を知る事で

問題点を見つけ、謎を解くことが出来ます

こころのモヤモヤや、悩みが解決します

こころが安定していくことで、

自分自身を認めることができます

他者を認めることが出来るので、人間関係が良好になります

他者を知る前に

自分を知ることが大切ということです

自分を知ることが出来る講座

生きやすくなる心理学実践講座ステップ1 セルフチェックコース

自己理解を深める事ができ、

自分の生き癖に気づいて、精神的自立を目指すために実践的な心理学を学びます

詳しくはこちら

オンライン無料説明会はこちら

お気軽にお問合せ下さい

防衛機制(defence mechanism)とは、自分自身の心理的な葛藤、あるいは外的な攻撃に由来する苦痛を回避するために無意識的に生じる心の動きのことです。

自分が自分になるということ

2020/12/06

人の目や世間体、学歴や収入を気にして言いたいことが言えなくて・・・

本当の自分、思い、考えを出したら

相手から無視されたり、叱られたり、嫌われたりしたことありませんか?

知らず知らずに他の人や世間から受け入れてもらいたいために、

相手に気に入ってもらえるような「仮面」を付け生きていませんか?

仮面をつけ続けていると

「自分」が分からない、本当の自分は何を感じているのかがわからない・・・というように心がマヒしていませんか?

そのような中、もっと自分らしく生きたい

自分の気持ちに素直になって個性と可能性を発揮しながら生きていきたい。

という思い、願いを持ち日々の生活を送られていませんか?

今の世の中、

自分が自分であるという実感を持てないという方も多くいます

豊かさを求めて走り続けるうちに、

時間に追われ、地位や役割に縛られ、自分は何者なのか、自分が何をしたいのかさえ分からなくなっていませんか?

カールロジャースは、自分らしく生きるための心理学、

「あるがままの自分を自分で自分として受け入れ、認めることが出来る」と言っています

偽りの仮面を脱いであるがままの自分になっていくには

・「こうするべき」とか「こうあるべき」と言った「べき」思考を捨てる

・ひたすら、他の人の期待を満たし続けることをやめる

・他の人を喜ばすため自分を犠牲にしない

思考を変えて得られることは

・自分の方向性は自分で決めることが出来る

・結果だけでなく、行動のプロセスを楽しむことが出来る

・自分のことをもっと信頼できるようになる

・他の人を今まで以上に受け入れることが出来るようになる

自分自身の経験を信じることで、他の人の評価が気にならないようになります

幼少期の経験と他人からの評価で、知らず知らずの自分を演じているのかもしれません

「今ここ」を大切に

自分自身を見つめ直していきませんか

自分自身の様々な感情と向き合い、感情に支配されない生き方、感情をコントロールする方法を「学ぶ」ことで、生き癖、思考癖を見つけることができ、望む生き方が手に入れることが出来ます。

カールロジャース(アメリカ合衆国の臨床心理学者。来談者中心療法(Client-Centered Therapy)を創始者)「自分が自分になるということ」ロジャーズの心理学理論(受容、共感、肯定的関心、自己一致)を提唱

「自己愛性人格(パーソナル)障害」って何?

2020/11/12

自己愛性パーソナリティ障害の人は

外から見ると自信満々で自分のことが大好きすぎるように見えますが

その心の中には自分だけでは抱えきれないほどの自信のなさや不安感であふれているのです。

機能不全家族で育った幼少期では、何をしても受け入れてもらえず否定され安心できる場所がなかったなど

虐待やネグレクトを受けてきた不安定な幼少期の家庭環境からくる成育歴

自分を守るために必死で身につけた生き癖

それが自己愛性パーソナリティとなり自身の人格となっていくのです

子どもの心が健全に育つには

「自分には価値があるんだ」

「自分を守ってくれる人がいるんだ、だから自分は安全だ」

という感覚が必要なのです。

反対に

親からの注目を十分に得られないと、嘘をついてでも注目を得ようとします。

自分を守ってくれる人がいないと感じると、相手を攻撃してでも自分を守ろうとします。

攻撃されないように嘘をついてでも自分を大きく見せようとするのです。

等身大の自分を認めることが出来ず

ありのままの自分を愛することが出来ない事で

一番身近な家族、配偶者を見下し、自分の思い道理に動かそうとしたりします。

共感性が持てず、周りの人が傷ついていることにも気付けないので、罪悪感を持つこともないのです。

自分の責任を自分のものとして受け入れる心の器が小さいため、責められるとあの手この手で誰かのせいにします。

たとえば職場であればミスをしたときに

「説明の仕方が悪い」

「〜さんに言われたとおりにやっただけ」

と自分の責任を全否定して他のひとに押し付ける傾向があります。

「ちょっとくらいだめなところがあっても自分には価値がある」

「完璧じゃない自分でも愛してくれる人はいる」と受け入れることが出来ないことが原因となり

そのような言動をとるようになるのです。

なので、

自信が持てない ので完璧な自分を演出するために自慢話をしたり、攻撃されないように先に自分から攻撃したりするのは

無意識に「自己防衛」からくる心の癖がさせているのです。

傷つきやすい自分を必死で守るために、ときとして他人を攻撃したり、自慢をしたり、嘘をついたり、という行動として出てくるのです。

多くの人は程度の差がありますが、ある程度「自分は自分でいい」という感覚を持つことができています。

ちょっとくらいの仕事の失敗を受け流せたり、指摘されたとき「あぁ自分も悪かったな」と思って謝罪ができたりするのも

「だめな部分があってもいい」と、どこかで思えているからです。

上記のようにマイナスな心の状態になってしまったら

心の奥底に沈んでしまったものの整理をすることをお勧めします。

「自分はどうしたいの?」

「どうありたいの?」と自分に問いかけてください。

「どうしたら実現できる?」とさらに問いかけていくことで穏やかな気持ちを取り戻すことが出来るようになります。

自分の心と向き合うことで、何かを感じることが出来るかもしれません。

ぜひ

ご自身と向き合う時間を作ってみてくださいね

機能不全家族とは子供は、怖かったり、悲しかったり、嬉しかったり…というような見て感じたことを自由に表現することが出来ることで健全な成長がある。したがって、表現の自由を許される環境が、健康な家庭の機能と言える。しかし、そうではなく、子供が自由を奪われ安心して主張できない家庭を機能不全家族という。 by、西尾和美

人の目が気になり自分が出せない繊細さん

2020/10/21

以前に相談に来られたお母さまのお話です

| 中学1年生になったS君のこと 小柄で女の子のような顔立ち、元気、とにかく走り回ることが大好きな男の子です 今も周りの大人からは「かわいい」と言われているS君のお話

小学生なった頃から周りの子供たちから避けられるようになり、いじめられるようになりました。 近所の子供たちと遊びたい思いはあるが、家の中で兄弟と遊ぶことが多くなりましたが、3年生になった頃から習い事を始め、コーチからは、「周りの空気を読め」とよく言われていたそうです。「無意味な動きはやめろ」「周りに合わせろ」などと言われ続けたせいか、まじめな性格なS君は、コーチの言葉に忠実に従うことで、「礼儀正しい少年」と言われるようになりました。周りを気にして自分の意見が言えないことも多く、常に大人の前では緊張していて、足を崩す、楽に座ることすらできないということまた、疲れがたまると、不機嫌になり家に閉じこもりがちになるということでした。

乳児の頃から、神経が過敏で夜泣きも多く、寝ない赤ちゃんだったそうです。 |

似たようなお話、どこかで見聞きしたことありませんか?

繊細過ぎることで

相手の気持ちを考えすぎて相手に意見が言えなかったり

学校や職場で機嫌が悪い人がいると気になってなにも手につかなくなったり・・・

お母さまのお話を聴いて、中学1年生のS君は、とても繊細な少年なんだなぁ〜

人は、

大人になっていく過程でいろんなことを学び、たくさんの経験、体験を繰り返していくことで人格が作られていきます。

周りに気を使いすぎて、自己表現することを諦め避けていると、何事も無関心、無表情の人になっていませんか

人とのかかわり、コミュニケーションを取ることを避ける生活を続けていることで、「自分を出す、表現する」ことが苦手になっていませんか

大人のあなたは

上司からは、「よく気が付いて助かるよ」と言われるけれど

心の声は・・・「しんどいよ〜、疲れたよ〜」と悲鳴を上げている。なんてことも…

お客様には笑顔で接客。

上司には気を使い、同僚には仕事のフォローをしたりしてストレスをいっぱい抱えている人、たくさんいます

家では、家事をこなし、家族の健康管理もしっかりしている。

人に優しくしてストレスが溜まり、心のバランスを崩してしまっている人もたくさんいます。

どうして人のことが必要以上に気になるのか・・・

巷で話題になっている HSP

HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略語

「繊細で感受性が豊かで、人一倍敏感な人のこと」と定義されています

・相手が気を悪くすると思うと断れない

・周りに期限の悪い人がいるだけで緊張する

・細かいところまで気づいてしまい仕事に時間がかかる

・疲れやすくストレスが体調に出やすい

上記のように気を使いすぎるという「繊細さん」の特徴をわかりやすく取り上げられた書籍を読んだ方は

それって私のこと?と思われる方が多いかなと思います

アーロン博士が提唱したHSPのチェックリストがあります

チェックをしてみて気付くいたのは、誰にでも当てはまる項目ばかりだなとおもいました。

改めて考えてみると

まるで気を使わない人っているのかな?という疑問

成育歴からくる生き癖が大きく影響し、幼少の頃の生活環境で性格は作られることが多いのですが

HSPの傾向は自己肯定感が低く、自分を攻めてしまうことで罪悪感を持ってしまったり

感受性が強く、相手の痛み、怒り、不安などネガティブな感情も受け取りやすい傾向があります

そのため、他人の目が気になったり、心配事や、不安が頭から離れないことが多くなることで

人の目が気になり、自分自身の感情までもふたをしてしまうことが起こり自分の心を守るための無意識の行動をとるようになます。

これを「心の防衛機制」と言います

アーロン博士が提唱したHSPのチェックリストで、自分の傾向を確認してみましょう

チェク項目

- 自分を取り巻く環境の微妙な変化によく気づくほうだ。

- 他人の気分に左右される。

- 痛みにとても敏感である。

忙しい日が続くと、ベッドや暗い部屋など、プライバシーが得られ刺激から逃れられる場所に引きこもりたくなる。

カフェインに敏感に反応する。

明るい光や強いにおい、ざらざらした布地、サイレンの音などに圧倒されやすい。

豊かな想像力を持ち、空想に耽りやすい。

美術や音楽に深く心を動かされる。

とても誠実である。

すぐに驚いてしまう。

短時間にたくさんのことをしなければいけない場合、混乱してしまう。

人が何か不快な思いをしているとき、どうすれば快適になるかすぐ気づく(例えば電灯の明 るさを調整したり、席を替えたりするなど)。

一度にたくさんのことを頼まれるといやだ。

ミスをしたり、忘れ物をしたりしないようにいつも心がけている。

暴力的な映画やテレビ番組は観ないようにしている。

あまりにもたくさんのことが自分の周りで起こっていると、不快になり神 経が昂る。

生活に変化があると混乱する。

繊細な香りや味、音楽を好む。

普段の生活で、動揺を避けることに重きを置いている。

仕事をするとき、競争させられたり、観察されたりしていると、緊張していつも通りの実力を発揮できなくなる。

子どもの頃、親や教師は自分のことを「敏感」とか「内気」と思っていた。

『ひといちばい敏感な子』エレイン・N・アーロン、一万年堂出版より

それで、急に何かが変わるわけではないので、自分を知る一つの方法として前向きに受け止めて頂ければと思います。

あなたが探し求めているものは何ですか?

話を聴いてくれる場所?

学べる場所?

活動場所?

実践のノウハウや資格?

あなたが望むものを手に入れるために一歩前に進む事ができるそんな居場所が「kunこころの宮総合カレッジ」です。

| TEL | 06-6777-6156 | FAX | 06-6796-9099 |

|---|

営業時間:10:00~18:00(不定期休)

大阪市中央区谷町7丁目2-2 新谷町第一ビル306 MAP