- ホーム

- 心理コラム

心理コラム

心の声を聴く

2024/07/11人間は感情のある生き物

感情の中でも特に強い感情があるとされる「恐怖心」と「怒り」

自分の心の内や感情を理解することで

不安や恐怖からくる怒りの原因が何かを見つけることができます

とは言え

いざ自分の気持ち、感情を理解して整理することがなかなか難しいです

自分の事であっても

なぜ楽しいのか、なぜ不安や寂しさが感じてしまうのか

説明することは難しく、あいまいにしてしまっていることが多いからです

その気持ち、感情をあいまいにせずどのように取り扱うと良いのか・・

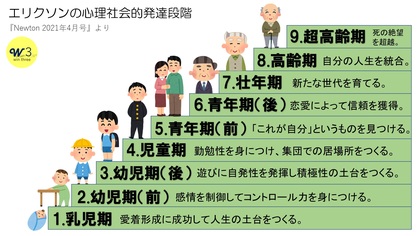

幼少の頃

親に認めてもらいたくて頑張ってきた・・・経験ありませんか

認めてもらえない私はダメな人間だ・・

私は何もできない人だ・・

幼少期に感じたこと不安や恐怖心を知らず知らず持ち続けていることに気づけず

現在に至っている方

現状が見えていないことが原因で、なかなか気づけないのです

そうだったんだと

気づけることで、不安からくる恐怖心、怒りがどこから来ているのかがわかり

その理由、なぜそうなったのかを理解することができます

自分の人生をどのように歩んでいくかは、自分次第

現状を維持していくのか

過去のトラウマに縛れていることから脱却したいと思ったなら

自己理解を深めていくことから初めましょう

幼少の頃の自分

どのような環境で育ち、どの様な生き方を学んできたのか

誰からの影響が大きかったのか

1年後、5年後、10年後、20年後 ・・・

どの様な生活、人生を送りたいか

第一歩踏み出すことから始めていきましょう

応援しています

セルフチェックコース(全6回)定員6名

開催日時

●日曜クラス 13時~17時15分

10月27日 11月17日 12月1日

1日2コマ開催

1日2コマ開催

※個別授業 要相談 お問い合わせください

自分を取り戻す

2024/06/26・友だちと会っても愚痴や自慢話を聞いている、気づけば自分の話はほとんどできていない

・職場で上司の愚痴まがいの説教を聞かされることが多い

・家族といる時は、いつも子どもや夫のリクエストに応えて自分の意見が言えない

繰り返される我慢

このような我慢を繰り返し続けていると

自分の本音を見失っていきます

日常的に繰り返されることで

当たり前、そんなもんだ・・・だから仕方がない と 思いこもうとする

このような心の状態が続くと

本当に私は何をしたいのか、どうありたいのか と

迷宮にはまり込んでしまい

そこから脱出することができなくなってしまう

あなたはどう思う?

どうしたい? と 問われても、自分の意見が言えず

知らず知らずのうちに他人中心の生活になってしまっていることありませんか?

それが続くと 辛いですよね

他人中心の生活から抜け出すことが大切です

自分を大切にする ことを 取り戻しましょう

自分を犠牲にしてまで人に合わせることは有りません

自分を大切にすると言う事は、自分の気持ちに素直になること

時間に追われる毎日から抜け出すために

やりたかったこと、好きなことができる時間を作る

例えば

・スーパー銭湯に行って温泉に浸かってゆっくりする

・おいしものを食べる

・映画を観る

・散歩をする

今日はお母さんお休みです と 宣言してみるとか

仕事で疲れているので今日は何もしない日です と 宣言するのもいいかもしれません

お手軽にできるのは

自分自身と対話をする こと

やり方は、自分の心に問いかけます

・本当はどうしたいの?

・どうしたかった?

・しんどいよね

・辛かったよね

・今日は楽しかった?

などなど

友だちに話しかけるように、自分との対話をする

対話を続けることで

一番の理解者は「私」だと言う事に気づくことができます

我慢することで保たれている人間関係から卒業するために

物わかりのいい人から卒業しましょう

一日の終わりににすることは

今日も頑張った と 言って休んでください

応援しています

春先に起きる4月病を回避する

2024/04/16初夏を思わせるような気候

4月も半ばになり新しい環境にも慣れてきたところでしょうか

新しく知り合いになった方と楽しく過ごせています

と言う方

イエイエ、なかなか馴染めなくて~

と言われる方もいてるかと思います

なぜかやる気が出なくて休職中なんです…

と言われる方もいます

個人差があって当然です

今や5月病でなく4月病と言うことを耳にするようになりました

特に特徴的なのは、軽い躁(そう)状態からの体調不良、これから先の不安が要因となっておきる 4月病

新生活への不安で体調を崩す人

新年度から新しい環境に対する適応障害

不安からの疲れが悪化し不安によるパニック症状と診断される人

中間管理職のかたは

部下が自分の子どもと同じ年になってきているので扱い方がどうしたらいいのか

不安というかギャップみたいなものが多少ある

と話されます

つらくて不安なのは新社会人ばかりではありません

まじめで頑張り屋の性格の人や

子どもが進学して新しい生活が始まった家族

転勤などの引っ越しをした人は注意が必要ということです

学校や職場において、自分の苦手な人がいると思うとその輪の中に入っていけない

または距離を取ってしまう

と話される方もいます

新しい環境への適応は、私たちにとって挑戦的なものです

知らない場所や新しい人々との出会い、慣れない習慣や文化にふれることで

不安や緊張を引き起こすことがあります

4月は新しい生活への期待が高まったり、新しい生活に目標をたてたりする時期でもあり

充実しているように感じますが

実は自分のキャパシティ以上に頑張りすぎてストレスをためていることがあります

気持ちが高ぶって夜眠れない、そわそわと落ち着かない、イライラするなどの不調がみられ始めたら要注意です

リラックスしましょう

深呼吸や瞑想、ヨガなどを取りいれることで不安を和らげ、心を落ち着かせることができます

新しい環境で共通の趣味や興味を持つ人々と会話をすることで不安を軽減でき

自分に対してポジティブな考え方を持つことができるようになれば

不安を軽減できるようになります

考え込まず

短所を長所に置き換える練習をしてみるのもいいですね

さらに

自分自身を理解し自分の感情や不安を認識してそれを否定せずに受け入れることで、不安を和らげることができます

新しい環境での目標、課題を見つけ、前進することができたら不安も軽減されていきます

また不安を取り除く方法として

いまある不安を紙に書いて明確にする

不安は漠然としているので、紙に書いて明確化することだけでも

かなり気分が変わることもあるといえます

自分は何をしたいのか

変えたいのかを明確な目標を持ち達成していけるよう少しずつ進めていきましょう

応援しています

こころが喜ぶ

2024/02/22心の中にぽっかりと開いた穴を感じることがありませんか

それは、時折、虚無感や寂しさが自分を包み込む瞬間です

なぜ、私たちはこのような穴を感じるのでしょうか?

例えば

例えば

彼氏に振られたり、親が亡くなったりしたとき

心にぽっかりと穴が空いたような感覚に襲われることがあります

穴が開くと前に進むことができず

立ち止まって身動きが取れない状態になるかもしれません

本来時間が経つことで、衝撃的な出来事は少しずつ和らいでいき時間とともに癒えていくものですが

人によっては、癒されるまでの時間が違います

悲しいから悲しい

気持ちをごまかすのでなく

今の気持ちを受け入れることが大切なのですが

受け入れることができなかったとしても自分を責めないでください

その時、感じた気持ちを大切に

弱い自分の事がダメだと思わず

これからは自分の気持ちに蓋をしない

またマイナスな感情を抱え込んでしまうと

何をしても満たされない感覚を生み出すことになりかねません

ショックな出来事が原因で心に穴が開いた場合

時間が解決の鍵です

日にちが経つことで

その時感じた気持ち、感情が和らいでいきます

いろんな気持ちを感じながら

自然な流れで癒えていくことを感じてください

未消化な感情があったとしても悲しみを受け入れてください

悲しいから悲しい それでいいのです

自分の心を取り戻すための方法として

他人の言動を観察するのもいいかもしれません

イラっとするような言動は生きていると多々あります

心の穴を埋めることができたら、満たされた気持ちでいっぱいになります

この穴は、私たちが人間である証でもあります

大切に、自分らしく、心の奥底から湧き出る感情を味わってください

自分の気持ちを大切にすること

満たされないと感じる気持ちを抑えこまず自分を受け入れましょう

愛情や承認を求めるばかりでなく、与えることも大切です

自分自身で満たすことができるには

自分をなぐさめ、喜ぶ方法や

癒されると感じることができる場所がたくさんあるといいですね

人との距離

2023/12/19

あの人と仲良くなりたい。お友達になりたい。と思うなら

自分のことを知ってもらうこと大事です

相手のことを理解することも大事です

たくさんおしゃべりすることは楽しいことですが

傾聴することが上手になると

会話が進むにつれ

この方は、このように考えているのかな・・・と理解できるようになります

何度も繰り返される言葉、口癖によって

思考パターンや欲求を読み解くこともできるようになります

同じ話を何度も繰り返されるのは、そのことに気づいて欲しいという思いが込められているからなのです

例えば

「とりあえず」と言われるのは

今は忙しくて時間がないので、考える時間が無いと、とりあえず返答しているかもしれません

また、

「〜〜みたいな」や「〜〜な感じ」と曖昧な表現にすることで対立や批判を避けたいという考え

言い切らないことにより責任を取りたくない、もめたくないとそのように表現する人もいます

ストレスのない関係関係が長く続く距離感を保つことが大切なのは分かっているのですが

なかなかできないと言われる方もいます

コミュニケーション力が上がると自己管理も上手にできるようになります

職場でのコミュニケーションをとることが難しく感じている方のほとんどは

人間関係。自分の考え、意見が言えないと言う理由から離職される方がほとんどです

ストレスを軽減するには、相手の話を傾聴し、

自分の考え気持ちがちゃんと伝わる話の仕方 Iメッセージで伝える

相手の行動から伝わってくること、そこからどのような影響があるのか、

その結果、沸き起こる感情を盛り込んで話をすることができると

相手を非難せず、自分の気持ちが、考えがストレートに相手に届きます

それができると

自分の気持ちや考えに共感してもらいやすくなり、心地よい距離間を作ることができるようになります

ひとりになりたい時は、

ひとりの時間を持てるようになり、

考えや気持ちの整理をしたりココロの休息をとったりする 時間も増やすこともできるでしょう

人と距離を作ってしまうとそこで関係が終わってしまったり悪化したりしてしまう

と思うかもしれません

正しい距離の取り方を学べば、人に愛され、信頼される存在になります

コミュニケーションは、自分と他者との会話で成り立つものです

良好な関係を築くには

コミュニケーション=傾聴 が大切と言う事です

自分と相手を同一視しないことが重要で

相手を理解するためにも

まずは自分自身のことを理解していることが重要なポイントなのです

===============

自己理解を深める

令和6年1月生募集中

同時個別授業受付中

詳しくはお問い合わせください

仲良し親子=共依存親子

2023/10/11近頃注目されている「友達親子」

年齢差を感じさせない「母と、成人した娘」が腕を組みながら歩く姿を街中やSNS上でも見かけるようになりました

幼少の頃は、親と手をつないで歩いていたけれど、

さて

何歳まで歩いていただろうか‥‥

小学高学年まではかろうじて手をつないで歩いていた記憶がありますが

中学生になってからは親と手をつないで歩くと言う事が無くなってたと記憶しています

もちろん、家族の仲がよいのは決して悪いことではありません

しかし、友だち親子は、

親と子の距離感を間違えてしまうと、のちのち深刻な問題が生じることになり「親子依存症」に発展していくケースが増えていることは事実なのです

文部科学省が公開している「子どもの育ちをめぐる現状等に関するデータ集」(2009)によると

「どういう親でありたいか」という質問に対し、約8割の母親が「なんでも話し合える友だちのような母親」と答え、

約6割の父親が「なんでも話し合える友だちのような父親」と答えています。

「できるだけ子どもの自由を尊重する親でありたい」と考える保護者が増えているようです。

親が過保護に接した結果

「中学生、高校生になっても親と一緒にお風呂に入る」「毎日の洋服も進路も結婚も、迷ったときは親のアドバイスに従う」など、

精神的距離が近すぎる親と子が増えていて、「反抗期が無かったです」と言う

娘は、「友だちといるよりも母親と遊ぶほうが楽しい」と感じており

母親は「私は娘を一人前と認めている」と思い込んでいる

一見、いい親子関係のようですが、実際はお互いに依存し合う「共依存関係」になっています

「友だち親子」のような共依存の関係に陥ってしまうと、子どもが成長するにつれてさまざまな問題が表面化するようになります

わが子にべったり依存してしまう親が増加している背景には、不安定な社会情勢や地域のつながりが希薄になっていることなど

「子どもにとって “ものわかりのいい親” に見られたい」という親側の願望も見え隠れします。

そして 「ものわかりのいい親」になるために、親は子どもとの距離を必要以上に縮めようとするので、子どもは「自分のことを一番理解してくれる親」に対して、安心してすべてを委ねてしまいます。

その結果、いざ自立すべき年齢になっても判断力や決断力がないため、親への依存度がさらに増してしまう――

と言う親子関係になるといつまでたっても親離れ・子離れができません。

同質化した親子は「境界線がない=ボーダレス」の状態になり、子どもの感情の揺れに対して親も共鳴し子どもの感情に寄り添いすぎて、本来ならば大人としての適切な指導やアドバイスをすべき場面でも、子どもと一緒になって教師や友だちを攻撃するモンスターペアレントになりかねないと言われています

子どもが大人へと成長する過程において、親に反抗心を抱くことは成長過程でとても大事なステップであると言う事

発達段階では「男の子なら10歳、女の子なら11歳」ごろから反抗期が始まります

親の価値観に逆らってみせる反抗期は脳の発達において重要なことなのです

生まれ育ってきた環境から、両親以外の人達と関わることが多くなる少年期を通し、たくさんのことを学ぶことで世界観が広がり、価値観を固めていくようになります。たくさんの人や、物に触れ、見ることで更に価値観がみいだされ自己の成長となるのです

あまりにも居心地のいい家庭は、子どもの自立の妨げになることもあるので要注意

反抗期は、親の考えや価値観が自分とは違うと気づくことから始まり、それはわが子が自分の力で人生を切りひらくための第一歩で

物理的にも精神的にも離れることができて初めて、子どもは自立します

たとえば、引きこもりになってしまったり、仕事が長続きせずに転職を繰り返したり、友人関係でトラブルを起こしたりと、さまざまな面で苦労するケースがあります

成長過程で、なんでも親に話すことを良しとされてきた子どもは、親の強い圧力をはねのけることにエネルギーを費やすよりも、

迎合して丸く収めることで家の中で「生きやすさ」を獲得してきました

なので、

自分で考えることをしないようにし、親は子どもが大きくなってからもつい口出しすることがあります

小さい頃から親の意見に従ってばかりいた子どもは、大きくなっても自分で決断することができず、不安を抱えたまま社会生活を送るようになります

また、適切な時期に反抗期を迎えなかった子どもは

- 子どもと親は一心同体ではない、自分の人生を楽しむ!

- 子どもの話に同調するような悪ノリしない

- 親子の境界線を保つ

共依存とは

他人への過剰な依存や他人の問題を解決しようとする傾向が特徴的です。共依存の方は他人の感情や意見に過度に影響を受けやすく、他人の承認や関心を得ることに過剰に依存します。また、他人のニーズや要求を優先し、自己犠牲をする傾向があります。自己肯定感が低く、他人の意見や評価が自己価値を決定する要因となることが多い。

最近凹んでいませんか

2023/09/08夏休みが終わり新学期が始まる日に

子どもの自殺が多いと言われています

夏休み明け最初の登校日

「学校にいくくらいなら死を選んだ方がいい」と

考えてしまう子供がいるようです

現在は、学生だけでなく社会人にもよくある現象

苦しい思いをするくらいなら「死んだ方がいい」と考えてしまう人がいます

ストレスを抱えていることがると

大勢の中に入ることがしんどく

外に足を向けることが億劫になり引きこもってしまう・・・

そのストレスはどこから来ているものなのか

一番多いのは、対人関係からくるストレス

職場、学校、家庭内・・・・すべて自分以外の人との関係、関り

こだわりが強くある人は、

「○○でなければいけない」

「○○ができない私はダメな人間だ」など

自分を否定するような考えが先に立ち

どうしたら良いのか、どうあるべきなのか、と自分を追い込んでいく

家が安心、安全だと感じれる安全基地だといいのですが

家に居づらいとなると行き場を失ってしまいます

子どもが幸せだと思える大人に成長するかどうかは

幼少時代の家族のありようが大きく影響します

家族も一人ひとり違う人間の集まりでできています

上手くいかないことも普通に起こります

だからこそ、よき関係を築いていく必要があるのです

そのために必要とされるのは自己理解を深めることで

自分と相手の違いが判り、同じでなくてもいいんだと気づけること

親子関係で多いのは

親は話を聴いてくれず自分の意見ばかり押し付けてくる

どうせ分かってくれないから親に言っても無駄・・・・

これは圧倒的にコミュニケーション不足から起きる状態

とはいえ

ほとんどの親は、やるべきことはやっているのですが

それでも繋がれないのは

子どもの意見、考えに耳を傾けていない、聞いているようで聞いていないからなのです

子どもが成長するには、段階があり

成長する過程でいろんな体験をし、試練があり、考え、悩み成長していきます

そのような中で

●自分は生きていていいんだ

●自分は愛されているんだ

●自分を信じて一歩前に出てみよう

と思えるようになると

子どもは試練を力に変え乗り越えていけるようになります

それが子供の価値感を育て、価値を信じ受け止めてくれた誰かがいることで大きな自信となっていきます

その誰かは・・・

ずっとそばにいる人、子どもの心を支えていくことができるのは・・母

その母こそが子どもの心を支え、コミュニケーションを上手く取れることで

子どもの安全基地が創られるのです

こどもから大人になっていく過程でもとても重要で必要な事のなです

それに気づけるため必要なのが

人の話が聴ける、傾聴力をつけることになります

人の話を傾聴できることで

●今まで腹を立てイライラしていたことが客観的に見ることができるようになり

受け止めることができるようになる

●相手が大事にしているこだわりと自分のこだわり、それぞれのこだわりがあると思えると

相手を思える気づきが得られる

納得できないことに妥協しない

強い意志があり答えが出せずにいる

自分の気持ちを素直に表現できたらスッキリすることができます

個性にあった関わり方を身に付けることで自己肯定感を持ち

自分らしく生きることができるようになると

「死んでもいい」と言う気持ちは薄れていくと信じています

落ち込んで下を向き続けるのか

顔を上げて前を向くのか

気分で選択するのでなく

自分の意志で選択してほしい

応援しています

自分を責めることをやめる

2023/08/07子供の頃に親から言われたこと

・何をしてもダメね

・こんなこともできないの!

・おねえちゃんはできるのになぜあなたはできないの

・もっと頑張れるんじゃない

・お母さんがするからあなたはしなくていいのよ

このような否定的な言葉を言われると

自分のことがキライになったり、自分の選択したことに自信が持てなかったり

また、他人に厳しく接してしまったり、何もやる気にならない気持ちになったり

前向きな気持ちで過ごすことができず、孤独感を強く感じてしまうかもしれません

心を閉ざしていると、やりたいと思うこともできず

ただ、我慢する日々を送る

また

家事の手伝い、きょうだいの世話をするのは当たり前でしょ

と言うようなことを言われると

私が私のやりたい事ができず、周りの言葉で傷つき生きていくのが辛い・・・とさらに引きこもりが続く

安心してそこに居れる場所、空間がない・・と

そのように感じている方が多いのではないでしょうか

イライラしていたり、不安な気持ちが絶えないことが続くときは

自己否定感が強く、気力が衰え引きこもりがちです

いつもリラックスした気持ちで満たされた感覚で過ごせていると心も落ち着き自己肯定感が高まります

否定的な接し方が多くあった方は

・自分の意見をハッキリ言えなかったり

・他人に答えを求めてしまったり

・自分はいつも間違っている

と言うように自分を追い込み傷付いているのではないでしょうか

自分自身の人生を歩いているようで、実は他人の人生を歩いているかもしれません

子供の頃、否定されながら育った経験が多いほど

大人になってから、様々な弊害として現れることがあります

気は心からと言われるように、心と体は繋がっていて「否定的な心」が身体の不調を引き起こすのです

何らかの症状が現れる本当の原因は、身体ではなく心の中に原因がある事が多いからです

日々感じるストレス、心の奥にしまい込んでしまった感情が身体の不調として現れる

なので

症状だけに目を向け対処しても改善しない、自分の心に向き合い、癒すことから始めましょう

とは言えど・・・

いろんな人がいて、いろんな状況、状態があります

みんな一緒と言う事ではないので

自分の思考癖からくる生活習慣を見直していくことが大切なのです

自分の心と向き合うことで、自分自身に対しての信頼感が生まれ、安心、安全な空間を見つけることで

病状の改善につながっていくことがあります

私は何をしてもダメなんだ、認めてもらえないんだ・・・

と否定的感情で引きこもるのでなく、肯定的に自分に向き合う時間が必要で

他者の人生でなく、自分の人生を歩いていきませんか

応援しています

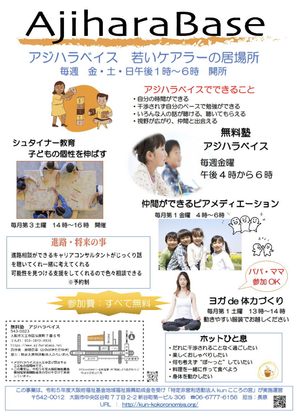

ヤングケアラー支援

2023/06/14

以前までは、親に代わり家事、や家族の世話をするのは当たり前と言う考えでした

病気や障害のある家族・親族の介護・面倒に非常に忙しくしていて、本来受けるべき教育を受けられなかったり、同世代との人間関係を満足に構築出来なかった子どもたちがいると言う事で、子どもの人権を守るという観念から

大人が担うようなケア責任を引き受け、家族の世話全般(家事や介護、感情面、家計面のサポート)を行っている18歳未満の子どもたちで、その子どもがケアしているのは、主に障害や病気のある親や高齢の祖父母、兄弟姉妹であるということ

また

手伝いの域を超える過度なケアが長期間続くと、心身に不調をきたしたり遅刻や欠席が増加するなど学校生活への影響も大きく

進学・就職を断念するなど子どもの将来を左右しているということそのような環境の中

働く親に代わり、家事や、兄妹の世話、精神疾患を持つ親のケアなどをしている中高生がクラスに1~2人いるこという統計が出ています

家族のケアをする子どものことを「ヤングケアラー」と言い、近年の社会問題となっています

子どもにとって当たり前の毎日

本人も気づいていないことで、大人も気づきにくい問題が山盛りあります

ヤングケアラーは、法令上の定義はありません

一般に、本来大人が担うと想定され、家族にケアが必要としている人がいる場合、大人に変わり家事、家族の世話、介護、メンタル面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもの事。。

近年、

コロナ過からくる様々なストレなどが原因で、鬱や不安障害など発症する方々も多くあります

また、

言葉の壁に躓いている両親に変わり通訳をしている若者も少なくありません

ヤングケアラーが抱える問題や困りごとは

- 遅刻する

- 休む

- 宿題を忘れる

- 成績不振などが積み重なり

- 学校が楽しくない

- 友達との関係が上手くいっていない

- 話が合わない

- 家の状態を知られたくない

などのようところからトラブルになったと言うような事例もあり学校生活の影響が問題視されています

どの領域のどの問題にも当てはまるようで当てはまらない

気づいても踏み込みにくいと言う状況が続く中

国もヤングケアラー支援に方針を打ち出し

全ての領域において力を入れていくと言う事になってきました

徐々に改善されて来ていると言っても

自分がヤングケアラーだと気づいていない若者も多く

いろんな話を聴くようになり

子どもの時の私はヤングケアラーだったんだと

成人して初めて気づいたと言う人が多くいます

いろんな思い、気持ちを吐き出せ、自分をいたわってあげることができる居場所が必要な時代です

どんな話をしても、しっかり聴いてくれる人がいる、安心できる居場所

ヤングケアラーを応援しています

人からどう思われたいのか・・自分はどうありたいのか

2023/06/05自分が幸せと思えること、感じることも 個人差があります

何かを得ることが幸せと感じるのか 家族、お金、財、地位、名誉・・・

裕福さ、安心できる家族、仕事で成功、感謝、好きな時間に好きなことができること

裕福さ、安心できる家族、仕事で成功、感謝、好きな時間に好きなことができること

etc

このように表面、外堀から埋めて行くのも良いかもしれません

また

その奥にある自分が幸せだと感じられる「心の本質」を見出していけば

「夢や願いを叶えられる人になれる」

と言われたらどうでしょう

年齢を重ねるごとに 人の目、声が気になり

どの様に思われたいのかと無意識に動いていることもあるかもしれません

自分という人間の生き方が形づき

それが自分の生き癖となり、価値観となっていることに気が付いていないだけで

性格だから仕方がないと

言い聞かせている自分がいませんか?

時に

かたくなになってしまい、自分の既存概念に当てはまらないことが

起きると、否定する自分がいたり・・

人生のすすむ道を阻んでしまうことになるかもしれません

そのような時

どうしたら私は幸せになれるのだろうか・・・と迷路に入ってしまい、出口を見つけることができずぐるぐる回って疲れはてている

そこで一度立ち止まり

私は「どうありたいのだろうか」と考えてみましょう

幸せとは

安心・安定・満足感なのかもしれません

そのためにも

心の状態が安定し、心の環境を整えることが

とても重要になります

まずは

『素直な心を大切にしましょう』

嬉しい時には、嬉しいと言える。 悲しい時は、悲しいと言える

素直な気持ちはメンタルを強くし、逆境に負けない心の余裕を生み出します

自分の世界だけに閉じこもらず

人との関わりを怖がらず

スポンジのように吸収できる柔軟な心を持てるようにしたいものですね

答えは全て自分の中にあります

あなたは、どうありたいですか?

応援しています

あなたが探し求めているものは何ですか?

話を聴いてくれる場所?

学べる場所?

活動場所?

実践のノウハウや資格?

あなたが望むものを手に入れるために一歩前に進む事ができるそんな居場所が「kunこころの宮総合カレッジ」です。

| TEL | 06-6777-6156 | FAX | 06-6796-9099 |

|---|

営業時間:10:00~18:00(不定期休)

大阪市中央区谷町7丁目2-2 新谷町第一ビル306 MAP