- ホーム

- 心理コラム

心理コラム

心のエネルギーを高めるにはどうすると良いか

2018/12/25

人は

どこかに出かけようとしたら

まず、

どこに行こうかと目的地を決める

そして、

いつ行くか、を決める

日程と目的地が決まったら

交通手段を探りどのように行くのかを計画する

そして

決めた日時に、決めた目的地に到達する

「行けてよかった」と

それなりの 達成感 を味わう

誰でもが当たり前のように行っていることですが

何らかの生きづらさや問題を抱えこんでしまった人たちや

精神的な症状を発症している人たちなどは

心のエネルギーが極端に落ち込んでいる状態が続き

「今、自分がどこにいるのか」

どこに行こうとしているのかを見失っていて

さらに落ち込んでしまうという

負のスパイラルに囚われてしまっています

どうすれば

その負のスパイラルから抜け出すことが出来るか

「自分はダメな人間だ」と

自ら不幸な人生を歩んでいると嘆くことをやめる

「自分の人生は、今まで不幸だったが

これからはそのようなことはなく幸せになる」

と内面のイメージを変えることで

現実世界で変化をおこすことができます

内面のイメージの世界での 可能性は無限であるということ

自己のイメージを高め

「出来る」という思いを強く持つ

そのためには

自分の持てる力はどれだけなのか

何かが足らないと思うなら

力をつけるための 情報を集めよう

そして

その情報を元に少しずつ動いてみる

例えば

「何がしたいかが分からないから就職先が見つからない」と言う

「就職をする」という藩中に入っていないから

行動を起こすことが出来ない

まずは

「何がしたいか」と言うよりも

「何があるか」と情報集めから始める

世の中には、まだまだ自分が知らない世界がたくさんある

イメージの世界から自分が社会の中で働いている

仕事をしているという「絵」をイメージしてみる

イメージの中で絵が描けたら

自分がイメージした仕事に就きたいかと言うのが見える

仕事に就くための行動に移すことが出来るようになる

なので

いきなり行動するのでなく

「できる」と言うイメージを持つようにすると

達成感を味わえることが出来、結果もついてくる

小さな達成感をたくさん味わうことで

大きな結果が生まれる

それが自身の自信に繋がる

心のエネルギーがマイナスの方には

「カウンセリングコーチング」

心のエネルギーがマイナスからゼロに戻った方には

「ビジネスコーチング」

心の状態に合わせたコーチングがあります

心のエネルギーの質が高いと、安定していて、疲れにくい

「今、何がやりたい?」「何を手に入れたい?」「何が欲しい?」と問いかける

心のエネルギーの質が低いと、安定せず、疲れやすいので

「今、何をすべきだと思う?」「今、何をしなけらばいけないの?」と責め立てない

心の中で「今、何が起きているの?」と問いかけていくのがいいですね

生き方の癖を知る 〜心の在り方〜

2018/10/19

物の見方考え方は、幼少のころに関わった

両親または、祖父母の考え方や接し方が大きく影響している

誰でもが、幼少のころから

「好かれたい・愛されたい・大切にしてもらいたい」という思いを持ち続けている

十人いれば十通りの個性、色があって・・・

そのことも理解している・・・・

だけど・・・

人との接し方、人間関係がスムーズにいかないと、悩む人も多い

相手と

極端に考え方、捉え方が違うとわかると開き直れるかもしれないが

微妙な違いだと

私は、おかしい?と疑問を抱きだす

そうなると

自分を責める人、心や、身体が不安定になりだす人

ひきこもる人、など

様々なことが起き、悪循環が繰り返される

人との関係をスムーズにする方法は

①自分を知ること

②自分の癖を知り、人と違うということを意識的に落とし込むこと

③かかわり方を変えること

④対等であるために自己肯定感を高めること

など、など、

自身の心に響くことができたら

生き方を変えてみる

少しの勇気を出して

自身の生きづらさを解消し、健全な生活を取り戻しましょう!

大人になりきれない大人

2018/09/17

ピーターパンシンドロームと言う言葉を聴いたことありますか

「大人になりきれない子供大人」のような人を指す言葉です

現代はそのような人がとても多いと思いませんか?

ピーターパンシンドロームは病気ではなく、社会適応が出来ない成人

見た目は立派な大人なのに中身は子どもそのもので

子どものような言動を取るのが特徴

自尊心は強いが自信がなく寂しがり屋

自己中心的

感情を表に出さない

怠け者で無責任

無関心で責任転嫁が上手

親密な関係を築きのが難しい

自己愛的

などなど

いろいろ言われています

特に

怒りのコントロールができないという特徴もあり

自分の思うとおりにならないとすぐに怒る

そして、自己愛が強いため、時に見栄を張り自分を必要以上によく見せようとする

プライドが高く、内面はとてももろく傷つきやすい

なので

愛する人から少し冷たくされたり

友人にちょっと避けられたりしたと思ったら

耐えられず、怒りを爆発、大騒ぎするというのも特徴です

ピーターパン症候群の特徴

見た目立派な大人でも内面は幼い子供

物事を自分一人で決めることが出来ない

小中学生のような言葉使い、話し方をする

どちらかと言うと、表現も幼稚で子どもっぽい

何かと理屈を並べて努力することを嫌う

他人の価値観を受け入れることが出来ず、自分の価値観を強要する

メンタル面が弱く、一つのことを長く続けることが出来ない

責任感がないのであきらめも早い

他人に厳しく自分に甘い

では、なぜ ピーターパン症候群になってしまうのか

大きな原因は

乳幼児期のころから、それぞれの発達段階で

発達課題をクリアできなかった

また

機能不全家族で育ち、見捨てられ不安を抱えて過ごした

幼少期からの愛情不足

特に母親の影響が大きいのです

育児放棄や幼少期に肉体的、精神的虐待を受け

追い込まれるような体験をした

厳格な父親に厳しく育てられたなど

心が満たされないまま、大きくなった

全ては

幼少のころから親との関わり方で得た

生き癖が

ピーターパン症候群につながっているということ

そのことを自身が自覚し

自分自身を客観的に見ることができたら

生活習慣を改善し、自身の性格を

社会に適応できる成人に変えていくという

努力が必要なのです

エリクソン心理社会的発達理論(ライフサイクル理論)の8つの発達段階

心理社会的発達理論における8つの発達段階と発達課題・危機は、以下のとおりです。

各段階の発達課題と危機は、「vs」または双方向の矢印で対の形になるように表記されます。

- 乳児期(0歳〜1歳6ヶ月頃):基本的信頼感vs不信感

- 幼児前期(1歳6ヶ月頃〜4歳):自律性vs恥・羞恥心

- 幼児後期(4歳〜6歳):積極性(自発性)vs罪悪感

- 児童期・学齢期(6歳〜12歳):勤勉性vs劣等感

- 青年期(12歳〜22歳):同一性(アイデンティティ)vs同一性の拡散

- 成人期(就職して結婚するまでの時期):親密性vs孤立

- 壮年期(子供を産み育てる時期):世代性vs停滞性

- 老年期(子育てを終え、退職する時期〜):自己統合(統合性)vs絶望

大人になってからピーターパンシンドロームに陥るのは(特に男子の場合)

両親の不仲や離婚が一番の原因だといわれています

また、

発達障害が原因でピーターパン症候群が引き起こることもあります

強い劣等感が引き金になったりします

特に男性に多くみられる傾向だと言われてきましたが

近年では女性も急増してます

パソナルティー障害のひとつ、とも言われています

愛着障がいと発達障がいの関係 エンカウンター 2か月に1回のペースで開催

エンカウンターは、メンバーがそれぞれ本音を言い合うことにより、互いの理解を深め、自分自身の受容と成長、対人関係の改善などを目指して開催しています

認識の違いから生じる生きづらさから脱却する

2018/06/24

近頃は、パソコンの普及やスマホなどの便利な情報ツールを使い簡単に情報交換を行っていますが

人と向き合い、自己主張することの難しさを抱えている方も多くいます

互いの考え方や気持ちのちょっとした‘ズレ’から

友人や、職場の人間関係にヒビが入り辛い思いをしているという方もいます

相手の顔が見えないと

お互いの考え方や気持ちを確かめることが難しくなります

私たち誰もが、友人、家族、隣人など

周囲の人との心地よい関係を保ちたいと思っています

ですが

日々の生活の中では

相手の言葉に傷ついた

相手の態度が気に入らない

意見が食い違う

誤解された

理由がわからずなぜかさけられている

など

色々な人間関係のトラブルが生じ

人と付き合うのが面倒

あの人が苦手

人は信じられない

人からどのように思われるか心配

など、など

いろいろ感じたり、落ち込んだり

また

「相手が悪い」と非難することで落ち着く

というようなことありませんか

人との付き合いがギクシャクしていたり

考え方のズレや、お互いの気持ちを理解することが難しく感じていることありませんか

相手の気持ちを理解しようと努力している

と話してくれる人のお話をじっくり聴いていると

自分が望むことを相手に求めていた

ということに気づかれます

無意識に

自分が楽になるために

自分の気持ちを押しつけていたり、相手に何らかの期待をかけていたんですね

お互いを思いやれる交流 コミュニケーションは

自分も相手も尊重できる人間関係を作ることに欠かせない

自分の考え、気持ち、感情を適切に相手に伝えること

正確に伝えるためにも

自分自身のことを理解しておくことが必須なのです

私は

物事をどのように捉えているのか

どのような人生観、価値観を持っているのか

過去の体験から作られてきた生き癖は何か

人は常に自分の置かれている状況を主観的に判断し

自分の捉え方、考え方というフイルターを通して観たり、聞いたりしています

そのフイルターで捉えることで

自分はだめな人間なんだ

何でも完全にできないといけないんだ

人に弱みを見せてはいけない

全て人に愛されなければ私は幸せになれない

などと

底深い壺に落ち込んでしまうこともあるかもしれません

そのようにならないために

自身の認識の歪みに気づき

上手く改善し、様々な広い考え方に変えていくことができれば気分よく生活ができるようになります

まずは

自身の感情をコントロールする術を身に付けて行きましょう

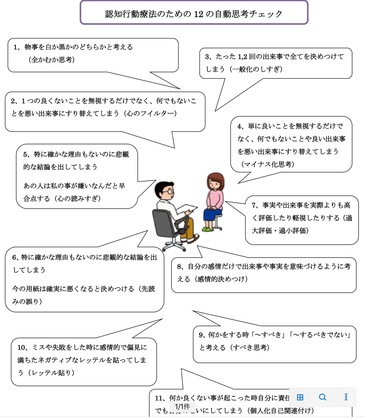

ワーク

状況

気持ちが動揺したり辛くなったり不適切な行動をしたときの状況を書き出す(具体的に)

気分

その時の気分や感情を書き出す(気分は人の言葉で表現できるもの、考えは、文章になって浮かんでくるもの)

自動思考

気分、感情を体験した瞬間に浮かんできた考えや、イメージを書き出す

確認してみよう

自動思考チェック拡大はこちらから

愛着障害と発達障害の関係

2018/04/15

発達障害ではないだろうか? と・・・

疑いを持ちクリニックに受診したら

発達障害だと言われた方がいました

不眠が続き精神不安定状態が続くということで心療内科に受診しているという女性のお話、文章抜粋してご紹介します

———————————————————————————

「疑いは無い」と言われていたのだけれど

自分的には気になることがあるので

自ら発達障害の検査を受けた結果「自閉症スペクトラム障害の傾向があり」と診断され

又、先天性のものなのか成育歴によるものなのか

医師でさえも「わからない」と言われたと

のちに

別のクリニックに替わり再度検査を行ったところ

言語、コミュニケーション能力の低さからくる「愛着障害」の傾向あり

と言う診断結果が出たということでした

———————————————————————————

自分大好きと言う特徴のある

自己愛性人格障害傾向があると思われいろいろ調べておられていた方です

自己愛性人格障害は愛着障害に似ています

自己愛性人格障害の特徴

自分を愛するという行為は、健全な心の発達のためには必要なことですが、極端に度が過ぎると

なんでも自分の思いどおりになるという空想に陥ったり、自分に都合のいいように解釈するため、他人に対する共感乏しく人を自分のために利用したりする傾向がある

愛着障害は

主な要因は 親の愛情不足

親の虐待、ネグレクトにより発達障害に似た症状がみられることで

医師によっては

「愛着障害」と診断名がつけられることがありますが、

これは先天的な発達障害ではありません

ですが、辛さ、しんどさから解放されたくて

人との関わり方がうまくいかないのは何らかの障害があって

自分は病気なんだ と思い込もうとしている人も・・・

病名が付くことで

ホットしたり、安心したりと、随分楽になったりする習性があります

なので

愛着障害=発達障害

と認識されている方もいます

何かが違う、ズレている?と感じることがあるようでしたら

kunの谷町教室で開催している エンカウンターで、いろんな思い、不安、様々な思いを吐き出すこともできます

愛着障がいと発達障がいの関係 エンカウンター 2か月に1回のペースで開催エンカウンターは、メンバーがそれぞれ本音を言い合うことにより、互いの理解を深め、自分自身の受容と成長、対人関係の改善などを目指して開催しています

愛着障がいと発達障がいの関係エンカウンター 詳しくは、こちら

では

「愛着障害」はどの様にしておきるものなのか…

幼いころに長期にわたり親から十分な愛情を与えてもらえなかった、

感じることが出来なかったという思いが原因だと言われています

小学生から成人になってもその想いから解放されず、辛い、しんどい思いをしている人

幼いころに親から受けた虐待や放置などにより人間不信になり

人と積極的な関わりを避けたり、寂しさから常に他人に依存してしまう子

周りの目を気にして常にビクビクしている子

また、兄弟姉妹関係で、自分は十分に愛情を受けていなかったと感じていたり

何か問題にぶつかるたびに

私以外の兄弟姉妹ばかりが大切にされていて、自分はダメなんだという思いを募らせていた時期があったり

愛着障害は、親の接し方で生じますが

環境やその人個人の資質によっても起こります

何か不満を持った時に、すぐにその不満を言えることが良いのですが

我慢強く気性の激しい子などは、長期間我慢し続けたのちに

突然怒りを爆発させたり、後々にまで親に対する恨みを引きずり

成人になってから爆発してしまうという事になると

人生の道を誤ってしまう事もあります

また

コニュニケーション、人との境界線を上手に保つことが出来ないのも特徴で

相手がどのように思うかなど考えることもなく

思いつくまま言葉を発しているので他者を不快にさせていることも多々あり

人とのトラブルが多くなります

本人は

トラブルになっていることにも気づきません

何らかの生きづらさを感じていたら

ご自身の幼少のころに意識を向けて振り返ってみましょう

2歳の頃の親子の関係はどうだっただろうか

3歳の頃は

4歳の頃は

5歳の頃はどうだっただろう

回想していくことで

あの時、

私は無表情で、何事にも興味を示さない、関わろうとしなかった私がいた

また

あの当時

知らない人でも何の疑いもなくよく抱き着いていた

意地っ張りでわがままな態度をよくしていて誰にも甘えることが出来なかった

などなど

幼いながらもいろんな状態で無意識に自分を押さえこんでいた自分がいた

など

いろんなことが走馬灯のように戻ってきたら

しめしめ

自身の生き癖を見つけるための入り口を見つける

一歩を踏み出す事ができます

愛着障害から回復するためにどうしたら良いのかを

学んでいくことで

自分自身の足で前に進むことができるようになります

なので

幼少の頃の生き辛さを抱えた大人という事では

愛着障害=アダルトチルドレン

という方がしっくりきます

似ているようで違う

自己愛性人格障害、愛着障害と発達障害

医師の診断は

特徴に濃淡があるのが発達障害の特徴なので、

自閉症スペクトラムとは「虹色のように段階的に存在する」という意味であり

判断しづらいことから、専門家によっては様々な定義をつけられています

なので、ハッキリと診断名をつけることが出来ず、

受診した病院、クリニックによって診断が変わることもしばしばあるということです

2016年2月に投稿した

パート1 参照 http://kun-college.com/contents_62.html

発達障害は医学的には脳機能障害の一種

発達障害の人は他の人とコミュニケションを取ったり、

暗黙のルールを守ったり、集中関心を保ったりと

社会生活を送ることに困難を感じていることがあります

遺伝と環境要因 が主流です

特に、自閉症スペクトラムについては、DNAレベルの研究が進んでいて

遺伝子ですべて説明できるものではないが、大きく遺伝要因が関与しているといわれています

自閉症の兄弟がいるとその兄弟も自閉症の発生率は高まるといわれています

環境要因では

親の出産年齢、出産時の合併症などなどいろんなことが絡んでいるといわれています

発達障害は先天的(生前)であり、愛着障害は後天的(生後)

また、先天的だからと言っても100%遺伝するわけでもない

たくさんの複雑な要因が絡んでいるということです

人との違いを感じ何らかの生きづらさを感じている方は

自身の「生き癖」に気づくことで

いろんなことが解消されていきます

何かスッキリしないなぁ〜と感じている方は

学べる環境に身を置くのも良いですね

愛着障がいと発達障がいの関係 エンカウンターに、お越しください

参加された方の感想を抜粋

Kさん 女性

今日はありがとうございました。「棚卸」させて頂こうと思って来て、来て良かったです。親との関係の最初のボタンの掛け違い、今はそれを治すのではなく、気掛け違えがあったんや!!と納得しつつわが身をいとおしく〜先生、Tさんありがとうございます。来て良かった!来させていただいて良かった!

Tさん 男性

少人数で、ゆっくり考えて話せるのがよかったです。勿論、ほかの方のお話もじっくり聴かせて頂きました。また、偶然にも、同世代の参加者同士で親近感が深まりました。私の場合、とりわけ母親への「愛着」は、現在の年齢に至るまで、他者への人間関係を決定づけています。一番身近な、夫婦関係に影響を与えていることが分かりました。十分に満たされなかった、過去の「愛着」に向き合って、自分の中の「淋しい子ども」を大人の私が抱きしめてやれたらいいですね。

お気軽にお問い合わせください

刺激の与え方

2018/03/13

旅先で出会った、おいしい物

お店で見かけた面白グッズ

あの時お世話になったあの方へ

パートナーに、子どもたちに、孫に、友人に

なにがしら差し上げたら

喜んでくれるかな?

受け止めてくれるかな?

というような思いで

プレゼントを選んで渡していませんか

何が喜ぶかな〜って考えているとき、ワクワクします

ですが

無意識のうちに

自分が人に何かしてあげたいという思いが

おせっかいなことなのか

損得勘定で動いていることなのか

差し上げた人に何かを求めてプレゼントをしているのか

と、問われると いかがでしょう

「あの人にこれだけしてあげているのに、あの人は私に対して何のお返しもない」

はっきりと言葉にして言われる方もいますが

心の中に秘めている方が多いのが実情

よくある表現の仕方で

話を聴いてあげる

○○をしてあげる

というように、やってあげる、言ってあげる

という

「あげる」という言葉を口にすると

受け取る側にとっては、それは

不要なことで

おせっかいや

自分勝手なアドバイスと

言うようなニュアンスで受け止められてしまうかもしれません

誰かのために一生懸命に関わろうとすればするほど

空回りして

これだけしてあげたのにと、愚痴が出てきたり・・・

コミュニケーションがうまく取れず

何かと

けんか腰になってしまう人もいたり

何かを求めるのでなく

与えることをし続けると

どうでしょう

「〇〇だったら何が喜ぶかな」と相手の笑顔を想像すると

それが結果的に喜ばれなくても気にならないものです

見返りを求めずに与え続けることは難しいかもしれません

与えた相手から返ってくるとは限りません

時間差があればあるほど大きくなって返ってくるかもしれません

なので心配せず、与え続けていけば良いのです

与えるというと、何かモノやお金などを想像してしまいますが

そういうものに限った話ではなく

笑顔でも、明るさでも、優しさでも、

褒めるでも、ためになる話でも、

相手にとって気分が明るくなるものであれば

良いのです

無意識に

自分のことを認めてほしいという欲求が働き

おせっかいをしたり、アドバイスをしたり

しているのかもしれません

無意識なので

気づかず繰り返す原因は

幼少期の育った環境にあるかもしれない、というところ

その辺りに気付いてもらえたらと思います

心理を学ぶ上でたくさんの気付きが得られるのは

様々な理論や定義を理解することで

腑に落ちることがたくさんあるからです

育児放棄で育った子は、

わざと怒られるような行為をするのはなぜ?

育児放棄で育った子供よりも

虐待を受けて育ったこともの方が成長するのはなぜ?

それは

人は、何かしらの刺激を受けて生きているから

抱っこして欲しい、話を聴いて欲しいという子供

その言葉を無視していると

子どもは、

大人の意識を自分に向けようと

たくさん考えます

そして行動します

それが良いことならいいのですが

悪さをしたり、いたずらしたりと

マイナスな行動が増えたりします

望ましいのは

マイナスな刺激よりも

プラスの刺激を受けるのが良いので

惜しまず

たくさんのプラスの刺激を与えていくことが必要なのです

刺激(ストローク)とは

交流分析では、「存在認知の一単位」と定義されています(相手を認める交流を行うこと)

人が生きていくうえで肉体的に水や空気、食物が必要なように、精神的に必要不可欠な刺激で

人にとってはとても大切な「心の栄養」とも言う

ストロークの法則

人は刺激への欲求が満たされないと精神的に支障をきたす危機にみまわれ、否定的なストロークでさえ求めるようになる

否定的なストロークを体験すると

様々な心的問題を蓄積していく。人のストロークへの欲求はなくならず、ずっとストロークを求め続けることを言う

トラウマ(心的外傷)

2018/02/07

心と体で受けた何らかの傷

犯罪被害や交通事故など、一度の打撃による傷

また

子どものころに受けた虐待

ドメスティック・バイオレンス(DV)

繰り返される慢性的な傷もあります

様々なタイプのトラウマは、心身や対人間でも大きな影響を与え

とても生きづらいと感じることが多々あります

失恋でトラウマになりません

時間がたつにつれて、苦しかった思い出は、セピア色の記憶になっていきます

その反面

トラウマの記憶は

何十年たっても、セピア色にならないのです

痛みや不快感などの感覚や、恐怖や、恥などの感情がそのまま

生々しく残っています

思い出すと

その瞬間のことを全身で再体験することになるので

その時と同じような苦痛を感じるのです

過去のことを思い出すのでなく

今まさに起きているかのように

心と、体で感じていることを「フラッシュバック」と言います

目の前にある、危険なものや嫌なことから逃れるため、心を守ろうとして

その場から逃げることとは違い、回避しようとします

嫌なもの、危険なこと、に遭遇しないようさ避けて通ろうと生きていくようになります

避けて通ろうとしていること以上に

トラウマをめぐる嫌なことを思い出さないようにしようと

その記憶を自分からなかったことにしよう、感じないようにしようと

切り離そうとしていくことを繰り返すことで

心はどんどん「麻痺」していきます

嫌なことだけを「麻痺」させることはできません

「春だなぁ、お天気が良くて気持ちいいなぁ〜」

「きれいなお花」

「なんてかわいい赤ちゃんなんだろう」

「うれしいなぁ」

というような

感じないでおこうという思いが無意識に働き

細やかな季節感や、愛情の感覚や、些細な感情が失われていきます

このような状態が続くと、どうでしょう?

感情の調節が難しくなってしまったり

また、

自己破壊的な行動をしてしまったり・・・

ここで感じてほしいのは

これが私が抱えているトラウマで「症状」なんだと気づくことです

過去に死にたいほどつらいことがあったとして

ある時ふと

死にたいという気持ちがこみ上げてくるかもしれません

そこで

あの時に、死にたかった気持ちと、今死にたい気持ちと

どちらの気持ちが大きいでしょう?

今の気持ちは

あの時の気持ちより小さいはずなんです

死にたかったのは「あの時」で「今」ではないのです

「今の死にたい気持ち」は、あの時のフラッシュバックなのですから

この状態は、

あの時のことを体で「再体験」してる状態なんだということが

わかると

少し落ち着くことができます

恐怖や恐れも同じです

過去の傷に影響を受けている「今の私」がいる

ということに

気付けるようになるといいですね

フラッシュバック 対処法

●目を閉じない

怖い時は目を閉じたくなるものですがあえて目を開けて周囲を見ましょう

●「私は今ここにいる」「それは終わった過去のことだ、今の私は安全だ」

と言葉を口に出して言いましょう

●好きな人形や、ぬいぐるみなど、安心できるものを手に取り、心落ち着かせる

一人で対処できないと感じたら、カウンセラーや、セラピストの支援を受けることをお勧めいたします

平成30年 あけましておめでとうございます

2018/01/03

年の初めに気になるのは、今年の運勢

どのような年になるのかな?と気になる方も多いのではないでしょうか

平成30年は

「世間一般的には企業との格差が極端に開き、

時代の変化を敏感につかみとり先見力を付けることで回避できる

また、

個人では、収入の格差がますます広がる傾向にあり、生活苦を訴える人が多くなる」

と言われております

色んな所で、全体的な運気が表記されていますが

その運気にどれだけ乗ることができるか?と言うのも本人次第なのです

「今年の目標」をどのように立て、実行するか

と言うことが重要なポイントになります

皆さんは、年の初めに今年の目標は立てられましたか?

私は、

平成30年の目標だけでなく

これからず〜っと

気の合う仲間と楽しい時間を過ごせることを願っています

プロコースで学ぶことを皆さんに

ちょっとだけ・・・

人間心理学で言われているのは

「マズローの5段階欲求」アブラハム・マズロー氏

彼が唱えた欲求段階説の中で、人間の欲求は、5段階のピラミットのようになっていて、

底辺から始まり、1段階目の欲求が満たされると1段階上の欲求を志す というものです

図参照

図参照

第一階層の「生理的欲求」は、

生きていくための基本的・本能的な欲求(食べたい、飲みたい、寝たいなど)

この欲求がある程度満たされると次の階層「安全欲求」を求めるようになります

そしてそれらが満たされていくとさらに

第二階層の「安全欲求」には、

危機を回避したい、安全・安心な暮らしがしたい(雨風をしのぐ家・健康など)という欲求が生まれてきます

この「安全欲求」が満たされると、

次の階層の「社会的欲求(帰属欲求)」

(集団に属したり、仲間が欲しくなったり)を求めるようにます

この欲求が満たされない時、

人は孤独感や社会的不安を感じやすくなると言われます

年を重ねることで

引きこもりがちな生活を続けることが多くなると

社会とかかわることが面倒になり

独居、孤独な生活を送ることになりかねません

更に

高次の欲求へと昇っていきます

皆さんの欲求はどこまで満たしたいと思われますか?

目指せ

高次の欲求!

距離を保つことで生きやすくなる

2017/09/21

相手に気を使いすぎて、変に勘ぐったり

相手の機嫌を取らないといけないとか

したくないことも嫌と言えず

いやいや引き受けてしまい、しんどくなってしまったり

いろんな思いをしてしんどくなっていませんか

- 職場の人間関係

- 家族との関係

- 友人や知り合いとの関係

自分が自分らしくいるために

相手が相手らしくいるために

お互いが尊重していられるための距離間を保てられてまいすか?

知らないうちに相手を傷つけていたり

人から傷付けられて嫌な思いをした

このような

経験をされた方もいるでしょう

自分は人との距離を保てていると思っていても

相手は、ずかずか入り込んでくることもあります

人とのかかわり方をどのような距離を持って接していますか

距離の取り方、境界線を保つのが苦手な方も多く

過剰に人との距離を縮めていると感じていない方もいます

境界線の太さや、範囲は関係性によっても違ってきます

家族と他人とは違います

恋人と友人ではちがいます

職場とプライベートでも違います

その関係性によって

自由や安心感、期待感、責任が違います

人に対して

・相手を思って親身になって応援する

・何とかしてあげたいという思いが強くてほっておけない

だけど

私は

・人は自分勝手に言いたいことを言ってくる

・誰も私の気持ちを解ってくれない

・人に弱音を吐くなんてことはできない

いろんな理由から

適切な距離を保つことができず

しんどい、生きづらいと感じている私たちがいます

では、

どのようにして適切な距離を保つといいのか

- 自分と相手は、感じ方も、思考も違うということを理解する

- 自分はどのような価値観を持っているのかを把握しておく

- 受け入れたくないことはノーと言える

- 相手を認める

上記のことを把握し、お互いを理解し、認め合うことで

尊重されていると感じれて

自分らしく自由でいることができます

居心地の良く、開放感があり

辛いときには、辛いと言える

だからと言って

依存せず、依存されず

ちょうど良い関係を作ることができます

まずは

自分を知ることから始めませんか

子どもが持つ力

2017/06/19子どもは天才!

怖いもの知らずで、なんにでも興味を持ち挑戦する

まさに、今ここ で、感じて突っ走ることができる。

子どもが本来持っている

自由で自然な姿。好奇心や創造性に満ちて、自然の感情に従い、天心爛漫な自由な心を持つ

そのような幼少期を思い出し懐かしく感じることがあります

アメリカの発達心理学者 「エリクソン」が提唱した発達心理学と人格では

乳児期にさかのぼり、授乳時期を通して作られるという

唇でお乳をのむ行為は、生理的な意味だけでなく後々の人格発達の原型となり

乳児は自分の口を通じて自分の周りの世界を学んでいく

世界は自分を養ってくれ、頼ることができ、信頼するに値する

ということを感じ取ることができるという

また、その反対に

愛情に欠けストレスが多く、拒絶や恐怖が感じられる場合が多いと不信となり後々の

人間不信に陥ることにつながるという

生後4週から1歳半ごろに

親密な人間関係を築きあげていく土台がすでに作られると

子どもの成長段階は個人差があるものの、多くの子供に共通している特徴

月数、年齢を重ねていくことで、視野を広げ、自我の確立をする

いろいろ学んでいくことで

自分が育ってきた環境はもとより

自分が子育てをしてきた環境はどうだっただろうかと

考えさせられる・・・

自尊心を育てることは

優しく誉めることが大切なのですが

いろいろな体験、経験を通して成功体験を積み重ねていくこともとても大切だとおもう

年齢を通して、発達段階を通過する

発達課題は、うまくいくか失敗するかで次の段階に向けて大きな影響を与えるといわれています

難しく考えると、さらに難しくなるのでシンプルに

子どもは誰とでも積極的なかかわりができ環境の中で暮らせることが良いということなんです

子育て中の両親のなかには、

子どもとの関わり方がわからない、どのようにしてあやすと泣き止むのか

など、うまき行かずにストレスを抱えてしんどくなってしまっている方のいます

対処法として

周りの人に、助けて、支援してほしいと

勇気をもってSOSを出しましょう

ゆったりとした気持ちで

子育てにかかわっていけると

子どもにも、自分にもいいですね

あなたが探し求めているものは何ですか?

話を聴いてくれる場所?

学べる場所?

活動場所?

実践のノウハウや資格?

あなたが望むものを手に入れるために一歩前に進む事ができるそんな居場所が「kunこころの宮総合カレッジ」です。

| TEL | 06-6777-6156 | FAX | 06-6796-9099 |

|---|

営業時間:10:00~18:00(不定期休)

大阪市中央区谷町7丁目2-2 新谷町第一ビル306 MAP